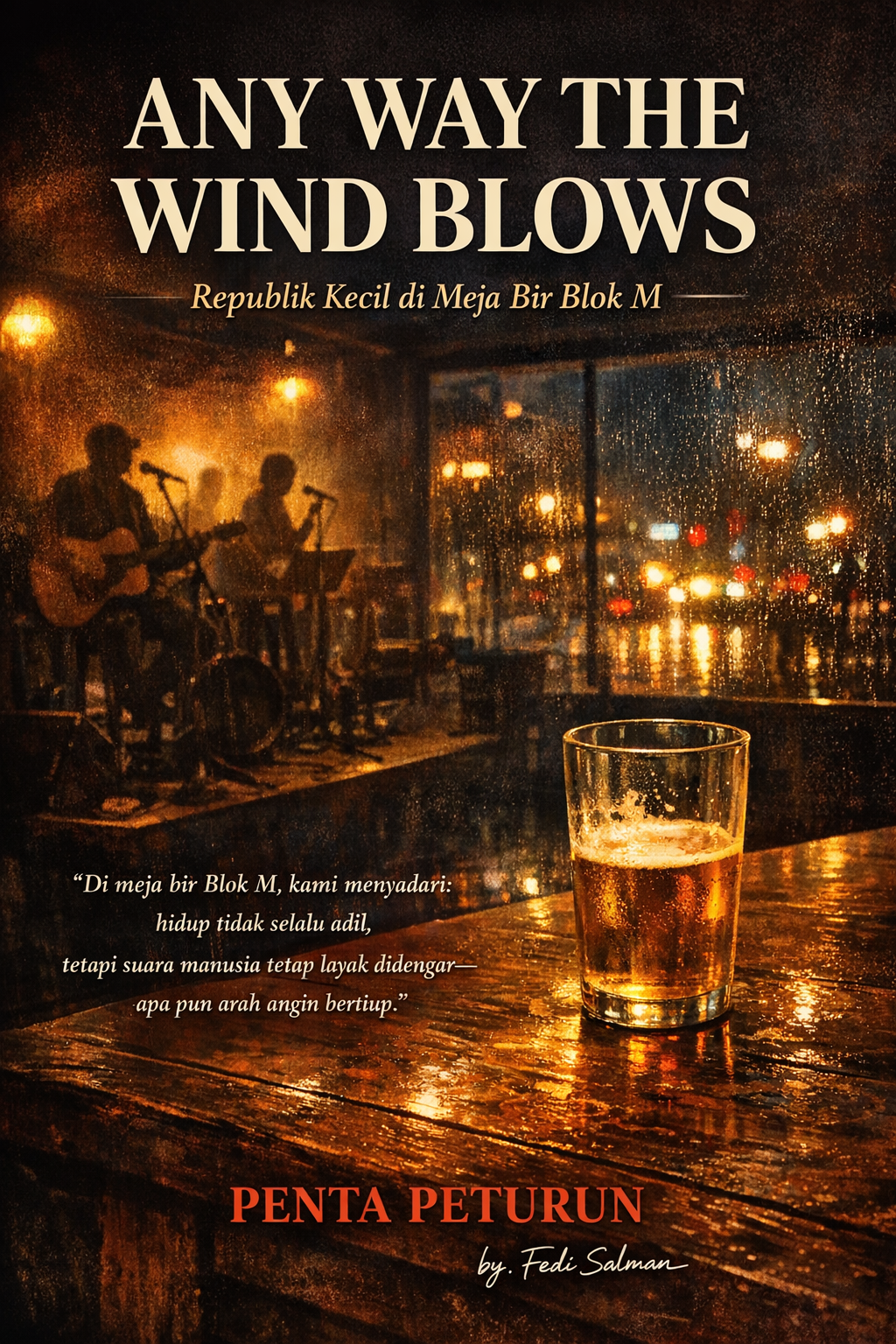

ANY WAY THE WIND BLOWS

ANY WAY THE WIND BLOWS

Republik Kecil di Meja Bir Blok M

Malam tidak pernah benar-benar sunyi di Blok M. Ia hanya berganti suara. Di sebuah bar kecil, di antara denting gelas dan musik live yang mengalir pelan, empat laki-laki duduk tanpa agenda: pengusaha kafe, advokat, prajurit, dan penjaga parkir. Mereka tidak sedang merancang perubahan besar. Mereka hanya bertahan dengan cerita, tawa pahit, dan bir yang diminum perlahan. Dari meja kayu itulah republik dibicarakan dalam bahasa paling jujur. Tentang kerja yang tidak selalu berujung sejahtera. Tentang hukum yang sering tiba setelah luka mengeras. Tentang kekuasaan yang hadir tanpa suara. Tentang jurang yang makin lebar antara yang kenyang dan yang terus belajar bertahan. Any Way the Wind Blows adalah tulisan ekonomi politik yang lahir dari malam, bukan dari podium. Ia tidak menawarkan heroisme. Ia tidak menjual kemiskinan. Ia hanya merekam manusia sebagaimana adanya rapuh, berpikir, dan tetap berjalan meski arah angin tak bisa dipilih. Di balik angka pengangguran, statistik kemiskinan, dan grafik pertumbuhan, tulisan ini mengingatkan, "selalu ada kehidupan kecil yang luput dicatat, tetapi menentukan watak sebuah republik". Ini bukan kisah kemenangan. Ini kisah bertahan hidup. Dan itu sudah cukup.

Pengantar dari Penguasa Malam

Aku adalah malam.

Bukan gelap yang menakutkan, melainkan jeda yang jujur.

Siang memerintah dengan angka, laporan, dan pidato.

Malam memerintah dengan apa yang tersisa ketika semuanya dilepas:

wajah tanpa jabatan, suara tanpa mikrofon, tubuh tanpa seragam.

Aku mengenal kota ini lebih lama dari para perencana.

Aku tahu di mana upah tidak cukup untuk harga.

Aku tahu di mana hukum berhenti di pintu belakang.

Aku tahu di mana orang-orang bernyanyi bukan untuk bahagia,

melainkan agar tetap waras.

Tulisan ini lahir di wilayahku.

Bukan karena penulis mencariku,

melainkan karena siang hari tidak menyediakan ruang bagi kejujuran seperti ini.

Di mejaku. Meja kayu bar, trotoar basah, bangku halte

tidak ada kasta yang bertahan lama.

Pengusaha, advokat, prajurit, penjaga parkir, pekerja harian

semuanya tiba dengan kelelahan yang setara.

Dan kelelahan adalah demokrasi paling jujur.

Aku tidak menawarkan keselamatan.

Aku hanya menawarkan kebenaran sementara.

Bahwa banyak hal yang dianggap penting di siang hari

ternyata rapuh ketika diuji oleh tubuh manusia.

Di hadapanku, orang tidak perlu berpura-pura kuat.

Mereka hanya perlu bertahan satu malam lagi.

Itu sudah cukup.

Jika kau membaca tulisan ini dan merasa tidak nyaman,

itu karena aku bekerja dengan baik.

Aku memang tidak diciptakan untuk menghibur penguasa,

melainkan untuk menjaga mereka yang tertinggal

agar tidak sepenuhnya lenyap.

Aku tidak memerintah dengan hukum.

Aku memerintah dengan waktu.

Dan setiap malam, waktu berpihak pada mereka

yang berani jujur pada dirinya sendiri.

Bacalah tulisan ini sebagaimana kau memasuki wilayahku;

tanpa teriak, tanpa klaim, tanpa janji palsu.

Duduklah. Dengarkan.

Jika perlu, minumlah.

Karena ketika angin bertiup ke arah mana pun,

akulah yang tetap tinggal

untuk menyimpan cerita mereka

yang tidak sempat dicatat siang hari.

— Penguasa Malam

PENGHANTAR

Tulisan ini lahir bukan dari ruang seminar, melainkan dari meja kayu yang lengket oleh sisa bir, dari musik yang diputar terlalu keras agar orang bisa jujur, dan dari percakapan yang tidak pernah mendapat ruang di laporan resmi. Ia ditulis bukan untuk menjawab pertanyaan besar, melainkan untuk merawat pertanyaan kecil yang terus mengganggu, “mengapa begitu banyak orang bekerja keras tetapi tetap tertinggal”.

Saya menulis ini dari posisi yang tidak netral. Saya berdiri di Tengah di antara mereka yang menghitung angka dan mereka yang hidup di balik angka. Saya mendengar bahasa ekonomi yang rapi di siang hari, dan mendengar dampaknya pada tubuh manusia di malam hari. Di jarak itulah coretan ini mengambil napas.

Any Way the Wind Blows tidak menawarkan solusi instan. Ia tidak memproklamasikan revolusi. Ia hanya mencatat dengan jujur bagaimana kemiskinan bekerja sebagai struktur, bagaimana kekuasaan sering hadir tanpa wajah, dan bagaimana manusia tetap menemukan cara bertahan lewat musik, lewat tubuh, lewat solidaritas kecil yang tidak pernah tercatat.

Jika coretan ini terasa gelap di beberapa bagian, itu karena kenyataan memang sering demikian. Namun jika ia juga terasa hangat, itu karena saya percaya, “selama manusia masih memilih hadir sebagai manusia "bukan sekadar angka” maka harapan tidak pernah benar-benar padam”.

Tulisan ini saya persembahkan untuk mereka yang jarang disebut dalam pidato, tetapi selalu hadir dalam statistik; untuk mereka yang hidup di antara cukup dan kurang; dan untuk mereka yang tetap bernyanyi meski tahu angin tidak selalu berpihak.

Jakarta,

di antara malam dan pagi

Penta Peturun

Bar, Bir, dan Angka yang Tidak Pernah Mabuk

Malam di Blok M tidak pernah datang sebagai kejutan. Ia datang tanpa permisi, menutup sisa cahaya kantor, menenggelamkan klakson siang hari ke dalam gema gitar listrik yang sedikit fals. Ia turun seperti keputusan yang sudah lama disepakati oleh kota, “pelan, tak terhindarkan, dan sedikit sinis”. Lampu-lampu mulai menyalakan wajahnya masing-masing, kuning di bar, putih dingin di halte, merah di lampu lalu lintas seolah Jakarta membagi peran cahaya agar semua orang tahu di mana harus berdiri.

Di bar kecil itu, meja kayu berdiri dengan luka-luka yang tidak pernah diperbaiki. Goresan pisau, bekas gelas, lingkaran air yang mengering. Meja ini lebih jujur daripada banyak laporan. Ia mencatat tanpa menyimpulkan. Ia menampung tanpa memilih. Bir diletakkan. Dingin. Berbuih tipis. Seorang pelayan menyebut merek tanpa menatap. Ia tahu pesanan bukan rahasia.

Band memetik nada pembuka. Gitar sedikit fals, disengaja atau tidak, tak ada yang peduli. Bukan lagu baru. Lagu lama. Lagu yang sudah hafal di lidah kota. Di sini, kesempurnaan bukan tujuan. Yang penting bunyi keluar dan bertahan.

Is this the real life?

Pertanyaan itu tidak mengambang. Ia jatuh tepat di tengah meja, di antara botol dan tangan-tangan yang sudah lelah bekerja seharian. Tidak ada yang menjawab. Semua mengangguk, dalam hati masing-masing. Siang hari tadi, ekonomi ditampilkan sebagai kabar baik. Angka kemiskinan turun sekian persen. Pengangguran terkendali. Stabilitas dijaga. Kata-kata itu bersih, steril, dan tidak berkeringat. Di layar, grafik tampak seperti jalan mulus. Di jalan sebenarnya, lubang tetap ada.

Malam tidak mempercayai grafik.

Di malam seperti ini, angka-angka duduk bersama manusia. Mereka berdiri tegak, sadar diri, tidak ikut mabuk. Angka sewa. Angka cicilan. Angka upah. Angka jarak antara cukup dan kurang. Angka-angka itu tidak pernah bernyanyi. Mereka menunggu.

Aku duduk dengan punggung sedikit membungkuk bukan karena bir, tapi karena hari yang terlalu panjang. Tubuh kota punya cara sendiri membentuk postur warganya. Bahu sedikit turun. Leher sedikit maju. Mata terbiasa menatap layar. Di sudut bar, seorang perempuan mengikat rambutnya. Geraknya lambat, seolah tiap helai punya cerita. Kulitnya menyimpan kelelahan yang rapi. Ia tersenyum sebentar, senyum yang tahu kapan harus berhenti. Sentuhan kecil di lenganku terjadi tanpa rencana, “bahu bersentuhan ketika seseorang lewat membawa nampan. Tubuh selalu lebih dulu tahu sebelum pikiran memutuskan”. Inilah kota, “kedekatan yang singkat, keintiman yang tak berjanji”.

Just fantasy?, lanjut lagu. Fantasi adalah komoditas paling murah di kota mahal. Ia dijual dalam iklan properti, pelatihan motivasi, unggahan kesuksesan orang lain. Fantasi bahwa kerja keras cukup. Fantasi bahwa pasar adil. Fantasi bahwa yang tertinggal pasti kurang usaha. Ia dijual di iklan, di layar ponsel, di janji mobilitas sosial. Kerja keras, katanya, akan membawa kita ke atas. Tapi tangga itu licin. Banyak yang terpeleset, sedikit yang mencapai lantai berikutnya. Sisanya “kita” belajar berdiri di anak tangga yang sama, bertahun-tahun, sambil menatap ke atas.

Di meja ini, fantasi itu dibiarkan menguap.

Band menaikkan tempo. Drum masuk pelan. Bass menahan nada rendah agar lantai tidak runtuh. Musik bekerja seperti sistem pernapasan tambahan, ia memberi oksigen pada dada yang sesak oleh target dan tenggat. Seorang perempuan duduk di dekatku. Rambutnya diikat seadanya. Geraknya hemat. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap ke samping, sopan. Bau tembakau bercampur parfum murah. Bau kota. Bau bertahan hidup. Aku meneguk bir. Pahitnya jujur. Tidak seperti kopi yang bisa dibohongi gula. Di bar ini, pahit adalah bahasa ibu. Orang-orang berbicara dengan pahit yang disamarkan tawa.

Caught in a landslide, no escape from reality.

Longsoran itu tidak selalu datang sebagai bencana alam. Ia datang sebagai email singkat tentang restrukturisasi. Sebagai kontrak yang dipendekkan. Sebagai harga pangan yang bergerak lebih cepat dari gaji. Ia datang sebagai kewajiban yang ditunda, lalu menumpuk.

Di sudut ruangan, seseorang tertawa terlalu keras. Di meja lain, seseorang diam terlalu lama. Kota mengajari warganya dua pilihan ekstrem, “berisik atau lenyap”. Band berhenti sejenak. Tepuk tangan. Sopir ojek daring di pojok menoleh sebentar, lalu kembali ke ponselnya. Ia bekerja sambil mendengar. Multitasking adalah kebajikan orang kecil.

I’M JUST A POOR BOY

Kelas, Kerja, dan Kota yang Licin

I’m just a poor boy. Kalimat itu akhirnya tiba, dan ruangan menerimanya tanpa drama. Tidak ada empati teatrikal. Tidak ada kasihan. Hanya pengakuan diam-diam bahwa banyak orang di sini berdiri di posisi yang sama berbeda cerita, satu struktur. Miskin, di kota ini, sering berarti bekerja tanpa pernah tiba.

Kalimat itu keluar dari mulut penyanyi seperti pengakuan yang sudah lama disimpan. Anak miskin. Kata “miskin” sering diperlakukan seperti aib atau statistik. Padahal ia adalah pengalaman. Ia adalah jarak antara niat dan kemampuan. Ia adalah waktu yang habis di jalan, bukan di rumah. Ia adalah tubuh yang letih sebelum malam. Di kota ini, miskin bukan berarti tak bekerja. Miskin berarti bekerja terlalu lama untuk hasil yang terlalu kecil. Aku teringat ruang kelas ekonomi di masa kuliah, tempat kurva digambar rapi dan asumsi diletakkan seperti fondasi. Di sana, pasar bekerja sempurna, kata dosen. Di luar kelas, pasar bekerja seperti hidup: tidak adil, tidak simetris, penuh kebisingan. Malam ini, kurva itu mencair di atas panggung. Gitar menggerusnya. Drum memecahnya. Yang tersisa adalah tubuh yang bergerak mengikuti ritme bukan karena teori, melainkan karena kebutuhan untuk tetap berdiri.

“I’m just a poor boy,” kata lagu itu lagi di kepalaku. Kalimat sederhana yang tidak pernah sederhana. Di negeri yang rajin menghitung, miskin sering disalahpahami sebagai kurang usaha. Padahal miskin adalah posisi dalam struktur hasil dari relasi upah, harga, dan kekuasaan. Ia bukan sifat. Ia kondisi.

“I’m just a poor boy,” kata lagu itu kembali di kepalaku. Kalimat yang sederhana, tapi berat. Di negeri yang rajin menghitung, miskin sering dipersempit menjadi angka. Padahal miskin adalah pengalaman yang menempel di tubuh, “bahu menegang di jam sibuk, perut menunggu makan siang, pikiran menghitung sisa hari. Miskin adalah jarak antara niat dan kemampuan jarak yang dipanjangkan oleh struktur”.

Malam, di Blok M. Bar belum penuh. Lampu belum terlalu terang. Aku duduk dekat di balkon dekat panggung, memesan bir. Di meja, aku membuka buku catatan. Aku menulis tanpa judul. Bukan puisi, bukan laporan. Catatan agar aku ingat bagaimana hari bekerja pada tubuhku. Teori-teori pernah kubaca. Tentang kelas dan relasi produksi. Tentang pasar yang melepaskan diri dari moral. Tentang modal yang mengendap di tangan sedikit orang. Di kelas, teori itu terasa jauh. Di bar, teori itu berdiri dekat berkeringat, merokok, menunggu giliran tampil. Ia bicara lewat gitaris yang dibayar per set, lewat pelayan yang digaji per jam, lewat penonton yang datang setelah lembur.

Band bermain pelan. Nada rendah. Bass menyentuh perut. Drum menata langkah. Gitar membuka ruang. Aku menutup buku. Aku ingin mendengar dengan tubuh, bukan kepala. Di bar ini, musik bekerja sebagai bahasa alternatif bahasa yang tidak menuntut bukti, hanya kehadiran. Tidak perlu. Kami menonton panggung. Ketika lampu berubah biru, urat di leher gitaris menegang. Ia menarik nada panjang. Nada itu seperti tali menahan jatuh.

“I need no sympathy,” kata lagu itu. Lanjut lagu di kepalaku. Kalimat ini sering disalah artikan sebagai dingin. Padahal ia adalah tuntutan martabat. Orang miskin tidak meminta belas kasihan, ia meminta keadilan. “ia meminta sistem berhenti menganggap hidupnya sebagai variabel penyesuaian”. Band menaikkan tempo. Orang-orang mendekat. Ada tawa, ada sorak. Seorang pria paruh baya bernyanyi keras suara pecah, tekad utuh. Di matanya, kegigihan. Ia mungkin sudah lama berhenti berharap besar. Tapi ia tidak berhenti hadir. Hadir adalah bentuk perlawanan paling murah dan paling sulit.

Aku memikirkan jurang. Bukan jurang alam, melainkan jurang konsumsi yang memisahkan mereka yang bisa memilih dari mereka yang menyesuaikan. Jurang itu tampak di menu, “ada minuman yang harganya setara upah setengah hari. Ada yang memilihnya tanpa menoleh. Ada yang menghitung lama sebelum memesan”. Bar memperlihatkan jurang tanpa pidato. Lagu mengalun. Tepuk tangan. Lampu berganti. Aku bertepuk tangan lebih keras dari niatku. Musik tadi berkata jujur tentang hidupku. Ia tidak menjanjikan solusi. Ia tidak menawarkan peta. Ia hanya berkata, “kau tidak sendirian”.

Di kepala, kalimat itu datang lagi “Mama, just killed a man” bukan sebagai teriakan, melainkan sebagai memo internal. Pembunuhan di sini tidak berisik. Ia rapi. Ia memakai map. Ia hadir lewat kalender rapat. Ia memukul menyentuh kulit, memaksa sadar. Di cermin, wajahku biasa saja, tak ada noda, tak ada bekas. Itulah keunggulan kekerasan simbolik dan administrative, “ia jarang meninggalkan tanda. Ia bekerja lewat prosedur, lewat target, lewat bahasa yang terdengar netral. Ia membuat kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nurani sambil tetap merasa professional”. Kata itu melayang ringan, seperti bulu. Aku tahu artinya bahkan sebelum kalimat selesai. Tubuh sering lebih cepat membaca tanda.

Aku menatap ponsel, berita tentang stabilitas ekonomi, tentang iklim investasi. Tidak ada berita tentang koridor tadi. Tidak ada grafik untuk bahu yang kaku. Sistem memilih apa yang layak dihitung. Aku memikirkan pembunuhan kecil yang sering terjadi, “membunuh waktu bersama keluarga demi lembur; membunuh minat lama demi keterampilan yang laku; membunuh keberanian bicara demi keamanan kontrak”. Kita menjadi pelaku sekaligus korban. Itulah kejahatan yang paling efisien.

Aku duduk diatas dekat panggung, memesan bir tanpa berpikir. Ketika musik mulai, tekanan di dada terasa bukan sesak, lebih seperti beban yang menuntut pengakuan. Penyanyi mengucap “Mama” dengan suara pecah di ujung. Kata itu memanggil sesuatu yang jauh, “rumah, awal, janji bahwa hidup bisa lain”. Di sebelahku, seorang lelaki menenggak minuman cepat. Tangannya gemetar sedikit. Ia tertawa ketika gitar memanjang. Tawa itu tidak sepenuhnya gembira. Musik memberi izin untuk meluapkan apa yang tak boleh keluar di siang hari.

Band masuk ke bagian keras. Lampu merah menyala. Wajah-wajah terlihat tegas. Ada rahang mengeras. Ada mata memejam. Ada tangan mengepal. Di bar ini, kemarahan punya saluran, ia bisa keluar tanpa memecahkan apa-apa. Tanpa saluran, kemarahan membusuk. Seorang perempuan menari di dekat panggung, geraknya bebas tanpa koreografi. Ia tidak memamerkan apa-apa, “ia mengakui tubuhnya”. Kejujuran selalu erotis dalam arti paling dasar, “ia menarik karena nyata”. Aku melihat beberapa mata mengikuti, lalu kembali ke diri masing-masing. Tidak ada kepemilikan. Hanya pengakuan.

Lagu melambat. Penyanyi menarik napas panjang. “Life had just begun,” kata lagu itu. Aku tersenyum pahit. Hidup sering terasa baru dimulai tepat sebelum dipotong. Pemotongan itu jarang personal; ia struktural. Itulah sebabnya kemarahan sering salah alamat. Kita marah pada pembawa kabar, bukan pada sistem yang menulis naskahnya.

Aku memesan lagi. Tambah. Kata itu kembali dengan bobotnya. Tambah beban, tambah jeda, tambah keberanian palsu. Aku menatap buih yang memudar. Aku berpikir tentang pilihan. Pilihan sering dipuji sebagai kebebasan. Tapi pilihan di bawah tekanan adalah menu yang disederhanakan. Kau memilih di antara hal-hal buruk. Di sela lagu, aku menulis, “Kekerasan administratif bekerja dengan membuat korban ikut mengatur dirinya sendiri”. Aku menutup ponsel. Aku ingin mendengar lagi dengan tubuh.

Lagu berakhir. Tepuk tangan. Band menunduk. Penyanyi berterima kasih. Aku berdiri, merasa sedikit lebih ringan. Bukan karena beban hilang, melainkan karena ia diakui. Pengakuan adalah langkah pertama yang sering dilupakan. Di luar, hujan rintik-rintik reda. Aku berjalan di trotoar basah. Lampu toko memantul. Aku memikirkan ibuku. Aku memikirkan kawan. Aku memikirkan diriku sendiri. Mama, just killed a man kini terasa seperti peringatan, bukan pengakuan. Peringatan agar aku tidak terus menarik pelatuk yang sama besok.

Aku berhenti sebentar, menghirup udara malam. Kota tidak berubah. Tapi aku tahu bagian berikutnya akan lebih bising dan keras. Karena setelah pengakuan, datang pengadilan.

WE WILL NOT LET YOU GO

Negara, Pasar, Hukum, dan Meja Kayu

Pengadilan itu tidak memakai palu. Ia memakai meja kayu. Di bar Blok M, pengadilan berlangsung setiap malam tanpa agenda resmi, tanpa stenografer. Putusannya tidak mengikat, tapi dampaknya menetap. Meja kayu itu sama goresannya bertambah, bebannya berganti. Kami duduk melingkar di meja kayu yang sama. Meja yang tahu bagaimana menampung gelas dan perbedaan tanpa meminta penjelasan. Bir datang satu per satu, dingin, berbuih tipis. Di hadapanku Yogi mengangkat gelasnya duluan. Ia pengusaha kafe dan resto tangan yang biasa memeriksa stok, mata yang terbiasa membaca sepi dan ramai. Di sampingnya Fadly, advokat, rapi bahkan ketika santai, “bahunya tegap oleh kebiasaan berdiri di ruang siding”. Putra duduk tenang, wajah ganteng, punggung lurus, “prajurit militer yang jarang berbicara lebih dulu”. Dan Adit, bos penjaga parkiran Blok M, datang dengan tawa pendek, tawa orang yang hafal ritme malam, tahu kapan jalan macet dan kapan kota membuka celah. Band mengalun pelan. Lampu kuning menyapu meja kami. Kipas berdengung seperti mesin yang tak pernah benar-benar istirahat.

Yogi membuka percakapan tanpa pidato. “Di sini,” kata Yogi, mengetuk meja ringan, “kalau malam sepi, semua teori runtuh. Kalau ramai, semua merasa benar.” Ia tertawa kecil. “Sewa naik lagi,” katanya, datar. “Bukan banyak. Sedikit. Tapi yang sedikit itu menutup celah.” Ia menatap gelasnya. “Kafe bukan cuma tempat minum. Ia tempat orang menunda pulang. Kalau aku tutup, mereka ke mana?” Ia mengangkat bahu. Risiko selalu berakhir di bahu yang sama.

Fadly menyeruput birnya perlahan, menyandarkan punggung. “Hukum,” katanya, “lebih cepat mengesahkan yang kuat daripada melindungi yang lemah.” Ia tersenyum tipis. “Di berkas, semua tampak setara. Di lorong, tidak.” Ia menceritakan perkara di Prambanan terakhir tentang pekerja yang kalah bukan karena salah, melainkan karena waktu. “Keadilan,” katanya, “punya tenggat.” Ia menoleh ke panggung. “Di ruang sidang, kalimat ‘kami tidak bisa’ sering lebih kuat daripada ‘kami harus’.” Ia tidak marah, suaranya datar. Datar adalah cara advokat menyimpan api.

Putra mendengarkan, mengangguk lalu bicara pelan. “Perintah itu jelas,” katanya. “Ia membuat barisan rapi.” Ia berhenti sebentar, menimbang. “Masalahnya, hidup jarang rapi.” Ia menuangkan birnya. “Disiplin tanpa keadilan mengajari patuh, bukan tanggung jawab.” Kata-katanya pendek, tapi menempel. Ia menatap gelasnya, lalu menatapku. “Masalahnya, yang jelas bagi satu orang, kabur bagi yang lain.” Ia berhenti. Di jeda itu, musik mengisi. Prajurit belajar jeda, jeda menyelamatkan nyawa.

Adit mencondongkan badan tertawa kecil. “Di parkiran,” katanya, “negara itu rambu. Pasar itu tarif. Hukum itu tilang.” Ia menunjuk ke luar. “Kami di tengah. Kalau terlalu tegas, dimaki. Kalau longgar, dituduh liar.” Ia menghela napas. “Padahal yang kami jaga itu arus, biar kota tidak macet di satu titik.” “itu ekonomi mikro paling jujur.” Ia terkekeh. “Kalau hujan, orang marah. Kalau ramai, orang marah. Kalau sepi, saya yang pusing.” Ia menunjuk ke luar. “Kami jaga roda, tapi sering dianggap gangguan.” Ia mengangkat gelas. “Padahal roda itu yang bikin orang pulang.”

Bir menyentuh bibir. Dingin menenangkan. Di meja ini, kalimat we will not let you go terasa seperti keputusan bersama yang tak pernah diambil. Kekuasaan hadir bukan sebagai satu wajah, melainkan sebagai kebiasaan, “izin, tarif, jam buka, patroli, sidang, rapat”. Semua mengikat tanpa berteriak. Band menaikkan volume. Lampu berubah ungu. Percakapan kami menyesuaikan tidak berhenti, hanya menurunkan nada. Negara hadir sebagai prosedur. Ia tidak berteriak, “ia mencatat”. Pasar hadir sebagai harga. Ia tidak menjelaska,”ia memutuskan”. Hukum hadir sebagai putusan. Ia datang belakangan. Keamanan hadir sebagai batas. Ia menuntut kepatuhan. Dan manusia. Manusia hadir sebagai yang menyesuaikan.

Yogi bercerita tentang karyawan yang meminta gaji dimajukan. “Aku paham,” katanya. “Tapi arus kas tidak berbohong.” Ia tertawa pahit. “Kita semua hidup dari aliran. Yang di atas menahan, yang di bawah menunggu.”

Fadly mengangguk. “Menunggu itu mahal,” katanya. “Biaya bunga, biaya stres, biaya kehilangan.” Ia menoleh ke Adit. “Waktu orang kecil jarang dihitung.” Adit mengangguk balik. “Waktu saya dihitung lewat klakson.”

Putra menatap panggung. Drum menghantam pelan. “Keamanan,” katanya, “sering diminta untuk menjaga stabilitas.” Ia menarik napas. “Tapi stabil bagi siapa?” Ia menatap kami satu per satu. Tidak menuntut jawaban.

Bir berkurang. Pelayan datang menambah tanpa bertanya. Di meja ini, pesanan sudah dipahami. Kerja mengajarkan cara membaca kebutuhan sebelum diucap. Kota menuntut itu. Pengadilan berlanjut. Tanpa toga. Tanpa sumpah. Putusan tidak dibacakan. Yang terjadi adalah pengetahuan Bersama. Bahwa kalimat we will not let you go bekerja bukan sebagai ancaman tunggal, melainkan sebagai kebiasaan. Kebiasaan memindahkan beban ke bawah, kebiasaan menyebutnya rasional.

Band berhenti sejenak. Tepuk tangan. Lampu berganti kuning. Wajah-wajah terlihat jelas garis kecil di sekitar mata, rambut memutih di pelipis. Tidak ada filter. Kejujuran menua dengan baik.

Aku mengangkat gelas. “Kalau begitu,” kataku, “kita juga punya kebiasaan.”

“Apa?” tanya Yogi.

“Tidak pergi diam-diam,” jawabku.

Fadly tersenyum. Putra mengangguk. Adit mengetuk meja sekali.

Gelas beradu. Bunyi kecil. Cukup.

Band masuk lagi, lebih keras. Di bar ini, pengadilan tidak membebaskan siapa pun. Ia hanya menajamkan kesadaran. Dan kesadaran, jika dibawa pulang, bisa menjadi tindakan kecil: menunda keputusan yang menyakiti, membuka ruang yang sempit, menolak bahasa yang menipu.

Di luar, hujan turun tipis. Blok M berkilau. Kami berdiri, merapikan kursi, membayar. Tidak ada pernyataan akhir. Pengadilan selalu ditunda. Kota belum selesai dengan dirinya. Aku melangkah keluar dengan ritme yang tersisa di kaki. We will not let you go kini terdengar seperti tantangan. Tantangan untuk tidak menyerahkan diri sepenuhnya pada prosedur yang memiskinkan. Tantangan untuk tetap manusia di antara tanda dan tarif.

SO YOU THINK YOU CAN LOVE ME AND LEAVE ME TO DIE?

Amarah, Hasrat, dan Tubuh yang Menolak Direduksi

Amarah jarang datang sendirian. Ia membawa Hasrat bukan sebagai pasangan mesra, melainkan sebagai saksi. Hasrat memastikan bahwa kemarahan bukan sekadar ide, “ia berakar di tubuh”. Di Blok M, malam-malam seperti ini mengizinkan tubuh bicara tanpa perlu pembenaran.

Band menaikkan tempo. Lampu merah menyala lebih lama dari biasanya. Drum memukul tegas, seolah menandai batas kesabaran. Gitar memanjang, menjerit sedikit cukup untuk membuat dada bergetar. Orang-orang mendekat ke panggung. Jarak sosial melunak, bukan karena lupa, melainkan karena butuh.

So you think you can love me and leave me to die?

Pertanyaan itu melayang di udara seperti tuduhan yang terlalu lama dipendam. Cinta “dalam bahasa sistem” sering berarti loyalitas tanpa jaminan. Dicintai sebagai tenaga kerja fleksibel, ditinggalkan sebagai risiko. Dicintai sebagai konsumen, ditinggalkan sebagai warga. Di bar ini, kalimat itu dipulangkan ke asalnya, “tubuh”.

Yogi berdiri, memesan ronde baru. Ia tertawa lepas tawa yang jarang muncul di siang hari. “Kadang,” katanya, mendekat agar terdengar, “aku ingin tutup sehari saja. Bukan karena rugi. Karena capek.” Ia mengangkat bahu. “Tapi capek itu mahal.” Ia menepuk meja, ritmis, mengikuti drum.

Fadly berdiri di sampingku. Kerah kemejanya terbuka satu kancing. “Hukum mencintai ketertiban,” katanya. “Ia meninggalkan yang tak rapi.” Ia menatap panggung. “Hasrat selalu tak rapi. Itu sebabnya ia ditakuti.” Ia tersenyum tipis, senyum orang yang tahu risiko bicara.

Putra berdiri lebih jauh, dekat pilar. Posturnya tegap, kebiasaan. Tapi bahunya mengendur ketika musik masuk bagian keras. Ia mengangguk mengikuti ritme. “Tubuh,” katanya pelan ketika aku mendekat, “selalu tahu lebih dulu kapan batas dilampaui.” Ia menarik napas. “Disiplin mengajarkan menahan. Musik mengajarkan melepas.”

Adit muncul dari belakang, keringat di dahi. “Parkiran penuh,” katanya sambil tertawa. “Malam ini kota ingin dekat.” Ia menunjuk lantai. “Kalau macet di luar, longgarin di sini.” Ia mengangkat gelas toast kecil untuk kebijaksanaan praktis. Di dekat panggung, seorang perempuan menari bukan untuk dilihat, tapi untuk merasakan. Geraknya tidak menawarkan apa-apa selain kehadiran. Rambutnya terurai, kulitnya berkilau oleh lampu. Beberapa mata mengikuti, lalu kembali ke diri masing-masing. Tidak ada klaim. Tidak ada transaksi. Hasrat di sini adalah pengakuan bahwa manusia punya tubuh dan tubuh menuntut ruang. Napas kami menyelaraskan diri dengan bass. Di momen seperti ini, kota kehilangan kebiasaan mengukur. Detik menjadi denyut.

Amarah menemukan salurannya. Bukan dengan memecahkan gelas, bukan dengan memaki. Ia keluar lewat teriakan bersama di refrein, lewat lompatan kecil yang membuat lantai berderak, lewat keringat yang jujur. Di sini, kemarahan tidak diarahkan pada orang di sebelah, “ia diarahkan ke langit-langit ke struktur yang tak tampak”.

Band menurunkan tempo mendadak. Jeda. Hening singkat yang menegangkan. Penyanyi mendekat ke mikrofon, suaranya pecah di ujung. “Cinta,” katanya, “tanpa tanggung jawab adalah penelantaran.” Tepuk tangan meledak. Kalimat itu menempel. Aku teringat koridor kantor, kata penyesuaian, wajah kawan yang profesional. Leave me to die bukan metafora berlebihan. Ia kenyataan yang dihaluskan. Hasrat malam ini adalah penolakan halus menolak direduksi menjadi variabel.

Lagu berakhir. Orang-orang terengah, tersenyum, memeluk sebentar, lalu melepaskan. Tidak ada kepemilikan. Hanya jeda. Di bar ini, jeda adalah kemewahan.

Di sudut, Yogi menghitung cepat, lalu menyimpan catatan. Fadly menerima telepon singkat, menolak dengan sopan. Putra mengirim pesan, singkat. Adit memberi isyarat ke pelayan. Kota memanggil pelantidak bisa diabaikan lama-lama. So you think you can love me and leave me to die? kini terdengar sebagai garis batas. Jika cinta “apa pun Namanya meninggalkan tanggung jawab, maka ia layak dipertanyakan. Tubuh tahu itu. Musik mengatakannya. Meja kayu menyimpannya.

Kami berdiri, satu per satu. Keringat mengering. Lampu kembali kuning. Di luar, hujan reda. Jalan memantulkan cahaya. Malam tidak menyelesaikan apa-apa. Tapi ia memberi energi yang cukup untuk memilih lagi esok hari.

NOTHING REALLY MATTERS

Nihilisme Sadar dan Etika Bertahan

Kalimat itu turun pelan, seperti lampu yang diredupkan, “nothing really matters”. Ia tidak menghantam. Ia tidak menuntut. Ia menata ulang. Setelah musik reda dan keringat mengering, setelah tawa dipungut kembali menjadi kesopanan, kalimat itu bekerja sebagai saringan menyisakan yang perlu, membuang yang palsu. Kami duduk lagi. Tidak berdekatan seperti tadi. Jarak kembali sebagai kebiasaan. Bir terakhir datang tanpa euforia. Di tahap ini, minum bukan pelarian; ia penanda jeda. Kota memberi waktu singkat untuk berpikir sebelum jam menuntut patuh.

Yogi memutar gelasnya perlahan. “Kalau tak ada yang mutlak penting,” katanya, “aku ingin memilih yang tidak memakan orang.” Ia menyebut rencana kecil, “jadwal yang lebih manusiawi, satu kursi gratis bagi barista yang pulang malam, penundaan sewa yang dinegosiasikan pelan”. Tidak heroik. Konsisten.

Fadly menimpali. “Hukum,” katanya, “sering kalah cepat. Tapi ia bisa diseret.” Ia menyebut perkara kecil yang ia ambil meski bayaran tipis bukan karena mulia, melainkan karena muak. “Aku ingin menunda satu ketidakadilan,” katanya. “Cukup satu.”

Putra menyandarkan punggung. “Disiplin,” katanya, “perlu arah.” Ia bercerita tentang memilih kata saat memberi perintah, tentang membuka ruang tanya meski sempit. “Patuh tanpa pikir melahirkan aman palsu,” katanya. “Aku ingin aman yang bertanggung jawab.”

Adit mengetuk meja dua kali. “Arus,” katanya, “kalau dipaksa, macet.” Ia menyebut cara-cara kecil: mengalahkan ego pengendara, mengatur tanpa merendahkan, menolak pungli meski godaan dekat. “Aku ingin pulang tanpa merasa menipu diri.”

Aku mendengar. Nihilisme sadar bekerja begini, “bukan menyangkal nilai, melainkan menolak nilai palsu”. Jika segala yang dipamerkan sebagai penting ternyata rapuh, maka yang bertahan adalah yang dirakit pelan kehadiran, pilihan kecil, penolakan terhadap kebiasaan yang menyakiti. Di luar, kota melanjutkan jadwalnya. Lampu hijau menyala. Motor berderet. Ponsel bergetar. Tidak ada klimaks. Tidak ada bendera. Hanya keputusan-keputusan mikro yang jarang masuk berita.

Aku menulis di buku catatan, “makna besar sering datang terlambat. Makna kecil datang tepat waktu”. Lalu kututup. Ada hal-hal yang tidak perlu disimpan terlalu lama di kepala. Kami berdiri. Berpisah. Tidak ada janji temu. Tidak perlu. Republik kecil ini tidak bergantung pada kalender. Ia hidup dari pilihan yang diulang.

Di trotoar, aku berjalan sendiri. Angin menggeser sisa hujan. Kota tampak jujur ketika tidak berusaha memikat. Nothing really matters kini terasa seperti kebebasan yang disiplin, “kebebasan memilih tanpa ilusi”.

Aku berhenti di lampu merah. Orang-orang menyeberang ada yang berlari kecil, ada yang santai. Aku memilih langkah sedang. Tidak tergesa. Tidak lambat. Cukup.

Republik yang Tidak Pernah Selesai

Lagu itu akan diputar lagi. Di bar yang sama atau yang lain. Seseorang akan menyanyikan pertanyaan yang sama, dan kota akan menjawab dengan cara yang sama, “setengah jujur, setengah lelah”. Tetapi republik kecil itu “republik bir, musik, dan keberanian” tidak menunggu jawaban sempurna.

Ia berpindah tempat.

Dari meja ke langkah.

Dari refrein ke keputusan.

Besok, Yogi membuka kafe lebih awal. Fadly menyusun berkas. Putra berdiri di apel. Adit mengatur arus. Aku naik bus yang sama. Tidak ada perubahan besar. Tapi ada pergeseran kecil cara menyapa, cara menolak, cara memilih.

Republik ini tidak memiliki konstitusi tertulis. Pasalnya sederhana, “jangan memakan yang lemah; jangan menipu diri; jangan menarik pelatuk yang sama esok hari”. Penegaknya bukan aparat, melainkan kebiasaan baik yang dirawat.

Jika ada yang bertanya apa arti semua ini, jawabannya tidak dramatis. Any way the wind blows, kami memilih tetap manusia. Dan selama pilihan itu diulang “meski pelan, meski sendiri” republik itu tidak pernah benar-benar bubar.

“Ini bukan tulisan hiburan.”

“Ini bukan propaganda.”

“Ini buku yang akan jujur, meski tidak nyaman.”

“Di meja bir Blok M, kami menyadari;

hidup tidak selalu adil,

tetapi suara manusia tetap layak didengar

apa pun arah angin bertiup.”

“Malam, bir, dan musik mengajari kami satu hal;

ketika dunia tidak memberi jalan keluar,

manusia masih bisa memilih cara bertahan.”

“Di antara lagu yang mempertanyakan hidup dan fantasi,

kami belajar berdiri sebagai manusia

meski tak ada jawaban pasti.”

- PENTA PETURUN -

Further Reading

LUKA YANG MENGERTI

February 2026

BATU, MESIN DAN JIWA: Peradaban Energi

February 2026