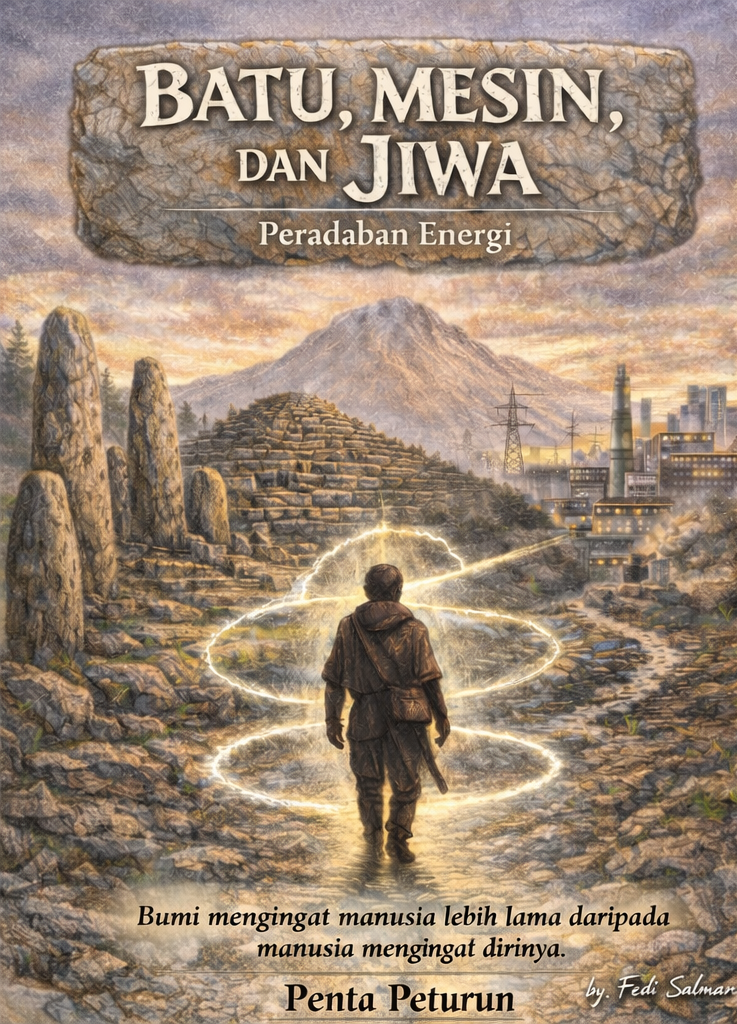

BATU, MESIN DAN JIWA: Peradaban Energi

BATU, MESIN, DAN JIWA

Peradaban Energi

Di tanah yang jauh lebih tua daripada nama, manusia selalu menyangka bahwa ia membangun dunia, padahal dunia telah lebih dulu membangun dirinya. Batu-batu menhir berdiri sebagai saksi segala yang hilang, punden berundak menyimpan napas para leluhur, dan Gunung Padang memegang rahasia yang tidak pernah benar-benar ditulis dalam sejarah resmi.

Mesin kemudian datang, mengubah tenaga bumi menjadi suara bising yang memekakkan jiwa. Di tengah pertemuan antara batu dan mesin itulah manusia perlahan kehilangan dirinya. Bayangan terlambat mengikuti tubuh, dan jiwa tercecer di antara langkah-langkah yang tidak pernah dipertanyakan.

Tulisan ini bukan tentang masa lalu, bukan tentang masa depan. Melainkan tentang perjalanan manusia mencari dirinya saat dunia terlalu cepat berubah. Ia dimulai dari batu yang diam, lalu berpindah ke tubuh manusia yang resah, dan berakhir pada pemahaman pahit. Bahwa yang hilang bukanlah peradaban, melainkan diri kita sendiri yang tidak pernah kita kenali sepenuhnya.

Penulis mengajak pembaca ke reruntuhan yang masih bernapas, ke gunung tua yang menyimpan memori elektromagnetik, ke labirin energi yang membuat bayangan terlepas dari tubuh, dan akhirnya ke rumah masa kecil di mana manusia bertemu dirinya yang ia tinggalkan.

Semua perjalanan itu bermuara pada satu kenyataan sederhana namun pedih, “Bumi mengingat manusia jauh lebih baik daripada manusia mengingat dirinya sendiri”.

PENGANTAR

Dalam hidup seorang manusia, selalu ada saat ketika ia merasa semua yang dicatatnya, semua yang dihimpunnya, dan semua yang diyakininya, tidak cukup lagi untuk menjelaskan dunia yang terus berubah setiap hari. Pada saat seperti itu, ia mencari sesuatu yang lebih tua dari dirinya. Lebih tua dari sejarah. Lebih tua dari kitab-kitab yang dipuja.

Aku menemukan jawabanku pada batu. Batu tidak menolak. Batu tidak menjelaskan. Batu hanya diam. Dan dalam diam itulah manusia, termasuk aku membaca dirinya sendiri. Tulisan ini bukan kisah sejarah. Bukan pula dongeng. Ia adalah pencarian. Pencarian seorang anak manusia terhadap asal-usulnya, yang tidak tertulis pada kertas atau layer, tetapi pada tubuh bumi.

Jika kau membacanya perlahan, kau akan mendengar suara-suara itu. Jika kau membacanya dengan resah, suara-suara itu akan menghilang.

Mari kita mulai dari tempat pertama aku mendengar bumi bicara.

PROLOG – ANAK ENERGI

Dari segala arah dunia ini, aku selalu merasa bumi memiliki cara sendiri untuk memanggil anak-anaknya pulang. Kadang dalam bentuk mimpi yang samar. Kadang dalam bentuk suara batu yang tergesek angin. Kadang dalam bentuk kehilangan, sehingga manusia terpaksa memulai perjalanan kembali pada dirinya.

Aku lahir jauh dari ibu kota. Di sebuah di kaki bukit, di mana malam lebih tua dari listrik, dan pagi lebih jernih dari siaran televisi. Di sanalah aku pertama kali belajar bahwa tanah bukan sekadar tempat berpijak. Ia adalah tubuh yang hidup. Ia mendengar langkah manusia. Ia mengingat nama-nama yang pernah hilang.

Suatu sore, ketika aku duduk di samping sebuah batu besar di ladang. Batu itu tak pernah dipindah. Tak pernah disentuh cangkul. Seolah ia memiliki kehendaknya sendiri. Dan saat aku menyandarkan punggungku padanya, aku merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti ada napas panjang yang mengalir dari dasar tanah menuju tulang belakangku.

Sejak itu, hidupku berubah.

Manusia lain berlari kepada masa depan.

Aku berjalan pulang kepada masa lalu.

BATU YANG MENYIMPAN SUARA

Di Lembah Besoa, jauh di pedalaman Sulawesi Tengah, batu-batu berdiri seperti para tetua yang tak lagi memerlukan kata-kata. Mereka tidak bergerak, tetapi kehadiran mereka seperti mengisi ruang dengan ingatan. Dan setiap kali angin lewat di antara tubuh mereka, aku merasa seperti mendengar percakapan yang tidak ditujukan kepada manusia.

Orang-orang tua di sana mengatakan bahwa batu-batu itu menyimpan air mata. Air mata manusia pertama yang pernah kehilangan sesuatu, entah cinta, entah tanah, entah dirinya sendiri. “Batu itu berat karena memikul duka manusia,” kata seorang ibu di kampung itu. “Itulah sebabnya ia tak boleh dipindah sembarangan.”

Salah satu batu yang paling tinggi. Permukaannya penuh lumut. Dalam lumut itu, aku melihat garis-garis yang seolah digoreskan dengan pisau tumpul. Garis itu tidak simetris. Tidak beraturan. Tetapi entah mengapa, aku tahu itu bukan hasil alam. Itu bahasa.

Bahasa pertama manusia, mungkin sebelum dunia mengenal huruf.

Ketika malam tiba, menempelkan telingaku ke batu itu. Angin berhenti. Suara serangga lenyap. Dunia menjadi hening. Dan dalam hening itulah, aku mendengar sesuatu suara dalam yang terlalu lambat untuk disebut kata, terlalu tua untuk disebut suara.

Aku tidak mengerti.

Tapi aku tahu ia bukan bunyi bumi.

Ia adalah bunyi ingatan.

MESIN-MESIN DAN JIWA YANG HILANG

Ada masa ketika manusia percaya bahwa segala yang hidup harus bernafas. Bahwa kehidupan hanya mungkin jika ada dada yang naik-turun, darah yang mengalir, pikiran yang menyilau seperti mata kucing di malam hari. Namun kemudian datanglah masa yang mengubah segalanya masa ketika manusia menciptakan benda-benda yang dapat bekerja tanpa napas, tanpa rasa, tanpa pengampunan.

Mereka menamakannya: mesin.

Mesin pertama yang kulihat bukan mesin besar di pabrik, bukan pula menara pendingin yang menyemburkan uap putih. Mesin pertamaku adalah sebuah radio tua yang tersimpan di lemari ayahku. Kotaknya kayu, knopnya retak, antenanya patah. Tapi ketika hidup, ia mengeluarkan suara asing dari negeri-negeri yang tak pernah kucapai. Suara yang begitu jauh, namun mampu duduk di pangkuanku seperti seorang pendongeng tua yang pulang setelah pergi terlalu lama.

Ayah sering berkata bahwa mesin diciptakan untuk membantu manusia. Namun, semakin dewasa aku, semakin kusadari bahwa manusia tidak sekadar dibantu. Mereka sedang digantikan.

Ketika aku mulai bekerja di kota, aku memasuki bangunan besar yang dipenuhi server yang berdengung seperti ribuan lebah yang dipaksa menghafal data. Aku bekerja sebagai perantara antara manusia dan sistem, sesuatu yang membingungkan bahkan bagiku.

Pekerjaanku adalah memastikan mesin tetap hidup, meski manusia di dalamnya perlahan mati oleh kebisingan jadwal dan target yang tak pernah dipenuhi.

Aku duduk di meja panjang bersama puluhan manusia lain yang wajahnya dipantulkan cahaya layar. Seluruh hidup mereka diceritakan oleh bilangan; jam kerja, jam lembur, konversi data, produktivitas, rata-rata per detik. Aku melihat sendiri bagaimana wajah mereka perlahan kehilangan garis-garis hidupnya. Yang tersisa hanya garis-garis cemas.

Seseorang pernah berkata bahwa mesin adalah masa depan. Tapi di ruang itu aku merasakan masa depan terasa sangat sempit. Seolah manusia mulai kehilangan ruang bagi dirinya sendiri.

Suatu malam, ketika semua pekerja telah pulang dan hanya mesin yang masih bekerja, aku duduk di tengah ruangan server dan mematikan semua lampu. Hanya cahaya kecil dari indikator sistem yang berkedip seperti nadi elektronik.

Keheningan itu aneh.

Keheningan yang tidak diisi oleh suara alam, tetapi oleh pulsa-pulsa digital yang tidak peduli pada kehidupanku atau siapa pun.

Entah apa yang mendorongku, aku menutup mata dan menunggu.

Detik itu, di antara dengung server dan hawa dingin pendingin ruangan, aku mendengar suara lain. Suara yang tidak datang dari kabel, tidak datang dari kipas mesin. Suara itu dalam dan perlahan, seolah berasal dari tanah yang berada jauh di bawah fondasi gedung.

Sebuah suara yang tidak cocok dengan dunia mesin. Suara yang kukenal dari masa kecilku.

Suara batu.

Aku teringat batu besar di ladang dahulu. Denyut itu sama.

Bagaimana mungkin?

Apa yang sedang disampaikan batu itu, jauh di kota, di jantung bangunan mesin?

Aku merasakan tubuhku bergetar, getaran kecil yang tidak berasal dari ketakutan, melainkan dari sebuah ingatan yang lama terkubur. Ingatan bahwa manusia pernah hidup di dunia yang tidak membutuhkan algoritma untuk memahami makna.

Suara itu berhenti.

Tapi bekasnya tertinggal.

Dan malam itu, aku tahu:

mesin mampu mengambil kerja manusia,

tapi tidak mampu mengambil jiwa manusia…

kecuali jika manusia sendiri yang menyerahkannya.

Keesokan harinya aku melihat para pekerja lain. Mata mereka merah, bahu mereka jatuh. Di wajah-wajah itu, aku melihat sesuatu yang dulu hanya kulihat pada batu-batu tua. Kesunyian yang terlalu berat untuk ditanggung.

Dan tiba-tiba aku merasa bahwa mesin bukan sekadar alat.

Mesin adalah cermin.

Dan manusia sedang melihat masa depannya sendiri.

Bila batu menyimpan suara masa lalu,

maka mesin menyimpan gema masa depan.

Dan di antara keduanya, jiwa manusia berdiri, menunggu untuk dipilih.

Aku bertanya pada diriku sendiri, “Jika suatu hari mesin-mesin ini berhenti, apakah manusia masih ingat cara mendengar bumi?”.

Atau kita akan menjadi bangsa yang tuli terhadap dirinya sendiri?

PUGUNG RAHARJO, INGATAN YANG DIGGURKAN WAKTU

“Batu adalah saksi yang menolak dibohongi sejarah.” ungkapan adat Lampung tua

Tidak ada yang benar-benar siap memasuki Pugung Raharjo untuk pertama kali. Kawasan itu tidak menjanjikan kemegahan seperti Borobudur, tidak pula kerumunan wisatawan yang sibuk memotret dirinya sendiri. Ia hanya menyajikan sepi. Sepi yang begitu dalam, seolah diukir oleh tangan-tangan dari masa ketika manusia belum memisahkan dirinya dari langit.

Aku tiba pada sore yang lembab. Jalan tanah yang kulewati seperti perut bumi yang membujur panjang, berdebu tetapi bersuara. Di kiri-kanan, pepohonan menutup cahaya, seakan takut sinar matahari mengungkap sesuatu yang selama ini ingin disembunyikan.

Di hadapanku terbentang bukit yang tidak seberapa tinggi. Namun dari bentuknya saja, aku tahu itu bukan bukit biasa. Itu buatan tangan manusia.

Punden berundak.

Teras demi terasnya naik seperti anak tangga yang menghubungkan dunia bawah dengan langit. Batu-batunya tidak serapi bangunan modern. Tidak lurus. Tidak simetris. Tapi justru karena itulah ia tampak hidup. Seperti wajah tua yang tidak pernah berhenti menceritakan kisah.

Ketika aku melangkah ke teras pertama, udara berubah.

Ada rasa dingin yang tidak berasal dari angin.

Dinginnya bukan menusuk kulit, tetapi menyentuh tulang.

Aku menatap sekeliling. Tidak ada apa-apa.

Hanya rumput, batu berserakan, dan langit yang perlahan memerah.

Namun di tengah ruang yang kosong itu, aku merasakan kehadiran.

Seperti seseorang sedang berdiri di belakangku, memandang tanpa suara.

Aku tidak berani menoleh.

Sebagian diriku takut, sebagian lagi tahu bahwa tidak ada siapa pun di sana kecuali masa lalu.

Pugung Raharjo bukan sekadar situs.

Ia adalah tubuh yang berisi memori.

Para arkeolog dari ITERA dan Balai Arkeologi pernah mengatakan bahwa medan elektromagnetik di sini tidak normal. Ada fluktuasi yang berulang pada jam-jam tertentu. Seolah tanah sedang bernapas dalam ritme yang tidak dapat diprediksi.

“Tanah ini punya denyut,” kata seorang peneliti muda yang kutemui setahun lalu.

“Seperti ada sesuatu yang hidup di bawah batu-batu itu.”

Aku tertawa ketika mendengarnya, menganggap itu candaan ilmiah.

Namun kini, berdiri sendirian di tengah punden, aku tidak lagi menganggapnya lucu.

Ada getaran halus di kakiku.

Bukan dari mesin.

Bukan dari gempa.

Getaran itu seperti langkah kaki yang sangat besar, sangat lambat, sedang bangun dari tidur panjang.

Aku naik ke teras berikutnya.

Di sana, batu-batu membentuk lingkaran.

Batu duduk dan menhir kecil bertebaran seperti sisa-sisa percakapan yang dipatahkan waktu.

Ketika aku duduk di salah satu batu itu, aku merasakan sesuatu meresap ke tubuhku, “sebuah kesadaran tua yang pernah dimiliki manusia, sebelum ia kehilangan kemampuan untuk mendengar bumi”.

Aku memejamkan mata.

Suara-suara itu datang bukan sebagai kata, tetapi sebagai gambar.

Aku melihat manusia-manusia kuno menari di sekitar api.

Aku melihat mereka menyerahkan bayi kepada matahari pagi.

Aku melihat tubuh-tubuh yang berbaring di atas batu, bukan sebagai mayat, tetapi sebagai doa.

Dan lingkaran batu ini adalah tempat semuanya disimpan.

Tempat manusia menyerahkan dirinya kepada waktu.

Tempat bumi menjawab tanpa bahasa.

Ketika aku membuka mata, senja telah jatuh.

Langit menjadi ungu.

Bayang-bayang pohon tampak seperti tangan-tangan panjang yang ingin meraih sesuatu yang jauh.

Aku berjalan turun perlahan.

Dan ketika aku menoleh untuk terakhir kali, aku melihat bayangan seseorang berdiri di teras paling atas. Tubuhnya tegap, wajahnya tidak terlihat, tetapi kehadirannya begitu jelas.

Aku tidak takut.

Karena entah bagaimana, aku tahu, “Itu bukan hantu”.

Bukan pula halusinasi.

Itu adalah masa lalu yang mengawasi masa kini.

Pugung Raharjo tidak pernah ditinggalkan.

Kita yang melupakannya.

Sepanjang perjalanan pulang, aku memikirkan satu hal. Mengapa batu-batu ini ditinggalkan begitu saja oleh manusia modern, padahal seluruh denyut sejarah mereka ada di sini?

Jawabannya datang dalam bisikan angin, “Karena manusia kini lebih percaya pada mesin daripada ingatan bumi.”

Aku menunduk.

Dan untuk pertama kalinya, aku merasa malu.

DIENG, LANGIT YANG TERBAKAR DAN BUMI YANG MENAHAN NAFAS

Tidak ada tempat di pulau Jawa yang lebih terasa seperti dunia perbatasan selain Dataran Tinggi Dieng. Di sanalah langit seperti ditarik lebih dekat, dan bumi seolah disangga oleh tiang-tiang kabut yang menunggu perintah untuk runtuh kapan saja. Setiap langkah yang kau ambil di tanahnya terasa seperti melangkah di antara dua dunia. Dunia manusia yang sibuk memetakan hidup, dan dunia para dewa yang tidak peduli pada peta.

Aku tiba di Dieng pada pagi ketika matahari enggan keluar, seakan ia sendiri takut melihat apa yang dilakukan manusia terhadap bumi. Udara menggigit, menusuk sampai tulang kering, membuat napas seperti pecah menjadi kristal kecil yang jatuh ke tanah. Di kejauhan, kawah-kawah mengembuskan asap putih, mirip makhluk raksasa yang tidur tidak nyenyak.

Orang-orang menyebut tempat itu dataran para dewa.

Namun bagiku, ia tampak seperti bumi yang sedang menahan perih.

Di sebuah desa kecil, aku bertemu seorang anak berambut gimbal. Umurnya belum sepuluh tahun, tetapi matanya tua setua kabut yang menggantung di antara bukit. Ia duduk di tangga rumah, memainkan batu kecil yang ia ayun-ayunkan dengan benang seperti pendulum.

Ibunya berkata bahwa rambut gimbal itu bukan penyakit, bukan kutukan. Itu berkah. Hadiah dari penguasa Dieng. Anak itu tidak boleh dipaksa memotong rambutnya sebelum ia sendiri yang meminta.

“Apa yang terjadi jika dipotong tanpa izin?” tanyaku.

Sang ibu menghela napas panjang, napas seseorang yang telah mendengar terlalu banyak cerita buruk.

“Bumi marah,” katanya pendek.

Aku tidak tertawa. Ada sesuatu di cara ia mengucapkannya. Bukan takhayul, bukan kepercayaan buta, melainkan pengalaman berabad-abad yang memadat menjadi satu kalimat sederhana.

Anak itu menatap batu kecilnya, dan aku merasakan sesuatu dalam diriku bergeser. Seolah batu itu bukan sekadar mainan, melainkan alat untuk mendengarkan bumi.

Hari berikutnya aku mendaki ke Kawah Sikidang. Bau belerang menusuk seperti kemarahan yang belum selesai diucapkan. Tanah di bawah kakiku hangat, kadang terlalu hangat sampai aku merasa ada sesuatu yang sedang bergerak di dalamnya.

Dieng hidup. Bukan hidup seperti hutan atau sungai.

Hidup seperti dada seseorang yang menahan tangis.

Ketika aku berdiri di tepi kawah, asap putih itu terbuka sesaat dan aku melihat isi perut bumi. Cairan mendidih. Gelembung besar pecah dan melemparkan percikan kecil. Suara letupan itu pelan, namun memikul rasa sakit yang tidak bisa disebutkan.

Di momen itulah aku teringat apa yang dikatakan seorang peneliti dari ITB yang pernah kutemui di kereta,“mineral di Dieng menyimpan muatan listrik mikro. Tanahnya seperti motherboard raksasa.”

Saat itu aku tertawa.

Kini aku mengerti.

Bumi tidak hanya memproses panas.

Ia memproses ingatan.

Dan Dieng adalah tempat ingatan itu ditumpahkan ke permukaan.

Di sebuah bukit, aku duduk menunggu matahari terbenam. Kabut turun cepat, seperti selimut yang ingin menyembunyikan bumi dari mata manusia. Di tengah kabut itu, aku melihat sesosok laki-laki kurus berbelangkon berjalan perlahan membawa tongkat.

Ia menghampiriku tanpa suara, lalu duduk tidak jauh.

Ia tidak menatapku.

Ia menatap kawah yang mengeluarkan asap.

“Aku ini penjaga,” katanya akhirnya. Suaranya serak, seperti suara batu yang pecah karena hujan malam.

“Penjaga apa?” tanyaku.

“Penjaga napas bumi.”

Ia mengusap tanah dengan tongkatnya, membuat garis panjang.

“Orang-orang mengira Dieng ini tempat wisata. Foto-foto. Tawa. Jaket tebal. Tapi sebelum ada manusia, sebelum ada nama-nama, tempat ini adalah tubuh bumi yang terluka. Dan tugas kami adalah memastikan lukanya tidak membunuhnya.”

Aku menunduk. Kata-katanya tidak puitis, tetapi memiliki berat yang tidak bisa ditolak.

“Apa kau pernah dengar,” lanjutnya, “bahwa kabut di sini menangis pada malam tertentu?”

Aku menggeleng.

Lelaki itu menatapku dengan mata yang seperti sudah melihat terlalu banyak.

“Ketika kabut turun terlalu cepat, itu artinya bumi sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin kita lihat.”

Ia bangkit perlahan, menepuk bahuku, lalu berjalan pergi sebelum aku sempat bertanya lebih banyak. Ia hilang ditelan kabut, seakan ia sendiri bagian dari Dieng.

Malam itu aku tidur di penginapan ternyata dibangun diatas puing candi yang ditaburi rupiah agar terbangun menjadi hotel. Dan dalam tidurku aku bermimpi, “bumi adalah segumpal daging merah yang berdenyut”. “Dan setiap kawah di Dieng adalah mata yang terbuka, mengawasi manusia, kecewa pada apa yang telah mereka lakukan”.

Ketika aku bangun, aku merasa seperti baru kembali dari perjalanan jauh,padahal aku hanya tidur.

Dieng bukan tempat yang dilihat.

Dieng adalah tempat yang membaca dirimu.

Dan jika kau benar-benar diam, benar-benar hening, kau akan mendengar satu suara yang tidak berasal dari angin atau kawah, “suara bumi yang berusaha bertahan”.

BATU TERTUA, ENERGI YANG TAK PERNAH PADAM

Tak ada satu pun manusia yang benar-benar siap ketika untuk pertama kalinya berdiri di hadapan batu yang lebih tua daripada sejarah. Batu-batu biasa dapat diangkat, dibelah, diremukkan, disimpan di museum, atau dijadikan pondasi rumah. Tapi batu yang aku lihat kali ini tidak bisa diperlakukan seperti itu bukan karena ukurannya, bukan pula karena bentuknya, tetapi karena caranya menatap manusia.

Ya, batu itu menatap.

Tidak dengan mata, tentu.

Tetapi dengan diam yang begitu dalam hingga membuat seseorang kehilangan kata-kata.

Aku berdiri di depan sebuah batu tua yang para peneliti hanya bisa mengira-ngira umurnya. Ada yang berkata empat ribu tahun. Ada yang berkata sembilan ribu. Ada pula yang berani menuliskan angka lebih dari itu, seakan usia dunia boleh diringkas oleh keinginan manusia untuk tampak pandai.

Namun bagi orang-orang kampung di lereng bukit itu, usia tidak pernah menjadi perkara. Mereka hanya berkata, “Batu ini sudah ada sebelum nenek moyang kami mengenal nama mereka sendiri.”

Dan aku percaya.

Batu itu tidak berdiri sendiri. Di sekelilingnya, tanah terbuka seperti luka lama. Akar pohon mencengkeram tanah dan menjulur ke arah batu, seolah mereka ingin mengambil sesuatu darinya—atau sebaliknya, menyerahkan sesuatu kepadanya.

Aku menempelkan telapak tanganku di permukaannya.

Permukaannya dingin, tapi bukan dingin yang membawa gigil.

Dingin itu seperti tangan seorang ibu yang memegang kening anaknya yang demam.

Ada ketenangan dalam sentuhannya, dan pada saat yang sama, ada kedalaman yang membuat dada terasa berat.

Dan ketika aku memejamkan mata, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kualami sebelumnya.

Getaran itu.

Getaran kecil, halus, nyaris tidak teraba, tapi nyata.

Getaran itu bukan berasal dari bumi yang bergeser.

Bukan dari langkah kaki manusia.

Bukan pula dari hembusan angin.

Getaran itu seperti napas yang sangat tua, yang tidak terburu-buru, tidak pula memohon didengarkan. Napas yang hanya ada, karena itulah tugasnya sejak dunia belum menjadi dunia.

“Batu ini hidup,” kata lelaki sunda bernama Iyan yang mengantarku ke sana.

Ia berdiri agak jauh, seakan tahu bahwa ada batas yang tidak boleh dilewati sembarang orang. Ia tidak memandang batu itu dengan takut, melainkan dengan hormat. Seperti orang menatap guru pertama yang mengajarinya membaca sebelum dunia mengajarinya melupakan.

“Bagaimana kau tahu?” tanyaku.

Ia tersenyum kecil, senyum orang yang sudah terlalu lama berdiam di depan misteri hingga tidak merasa perlu lagi memberikan jawaban panjang.

“Karena ia mendengarkan.”

Aku menunggu lanjutannya, tapi ia tidak bicara lagi.

Lelaki itu kembali diam, membiarkan kata-katanya menggantung seperti kabut tipis di udara.

Dan aku mengerti, “Ada hal-hal yang tidak membutuhkan bukti selain kehadiran”.

Para ahli dari kota pernah datang membawa alat-alat yang mengeluarkan suara bip, cahaya berkedip, dan grafik-grafik yang katanya dapat mengukur energi. Mereka menempatkan kabel-kabel kecil di sekitar batu, seakan mencoba memaksa batu itu berbicara dengan bahasa mesin.

Hasilnya tidak pernah benar-benar menjawab apa pun.

Sebagian alat menunjukkan anomali.

Sebagian tidak menunjukkan apa-apa.

Sebagian rusak begitu saja, tanpa sebab yang dapat dijelaskan.

Para ahli kembali ke kota membawa laporan tebal, grafik berwarna, dan teori-teori yang cukup rumit untuk membuat orang percaya bahwa mereka tahu apa yang sedang terjadi.

Tapi lelaki asal Sumedang itu tidak percaya.

“Mereka mencari suara,” katanya lirih.

“Padahal batu tidak berbicara seperti manusia.”

Ia mengangkat tanah dengan tongkatnya, lalu menghembuskan nafas pendek.

“Batu berbicara lewat ingatan.”

Aku tidak menanggapi.

Karena aku tahu ia benar tanpa perlu membuktikannya.

Sore itu, ketika matahari hampir tenggelam, terjadi sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri.

Angin berhenti.

Burung-burung diam.

Daun-daun tidak bergerak.

Semuanya hening.

Hening yang tidak alami.

Hening yang seperti jeda panjang sebelum seseorang menyebutkan kebenaran yang tidak ingin diucapkannya.

Batu itu, “aku yakin” mengirimkan sesuatu.

Tidak dalam bentuk kata.

Tidak dalam bentuk gambar.

Tapi dalam bentuk rasa.

Rasa itu berat.

Tidak seperti kesedihan, bukan pula seperti kemarahan.

Rasa itu seperti, pengetahuan.

Pengetahuan yang tidak boleh disentuh terlalu cepat.

Pengetahuan yang telah hidup sebelum manusia mengenal kata waktu.

Dan seolah membaca kebingunganku, lelaki berambut putih itu berkata pelan, “Batu ini adalah pintu.”

Aku menoleh.

“Pintu ke mana?”

Ia menatap jauh, ke arah langit yang perlahan kehilangan warnanya.

“Ke dunia sebelum dunia,” jawabnya.

“Dan ke dunia setelah manusia berhenti mengingat dirinya sendiri.”

Malam itu aku pulang dengan langkah berat, seakan batu itu menambah beban kepada tubuhku. Dan ketika aku mencoba tidur, aku terbangun berkali-kali, bukan karena mimpi buruk, tetapi karena batu itu. Entah bagaimana, masih bergetar di dalam pikiranku.

Dan untuk pertama kalinya sejak aku menjadi dewasa, aku merasa kecil. Kecil seperti seseorang yang berdiri di tengah padang luas yang tidak meminta pengakuannya. Kecil seperti suara manusia yang mencoba menandingi suara bumi.

Dan aku sadar. “Batu itu tidak sedang memberi tahu sesuatu kepadaku. Batu itu sedang mengingatkanku pada sesuatu yang sudah lama hilang dari manusia”.

Bahwa sebelum kita mengenal kata “aku”, bumi telah mengenal kata “kita”.

Dan sebelum kita mengenal mesin, bumi telah mengenal jiwa.

RESONANSI KOSMIK: JIWA YANG TIDAK PERNAH MATI

Ada masa dalam hidup seseorang ketika ia merasa bahwa tubuhnya bukan lagi bejana yang cukup untuk menampung semua yang dirasakannya. Ketika pikiran tidak lagi mampu menjangkau pertanyaan, dan ketika dunia yang ia lihat dengan mata tampak terlalu sempit untuk menjelaskan suara-suara yang datang dari dalam dirinya.

Masa itu datang kepadaku setelah aku meninggalkan batu tua di bukit itu.

Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sakit, bukan pula gangguan pikiran. Lebih mirip getaran kecil yang muncul di sela detak jantung, seolah tubuhku sedang menyesuaikan diri dengan ritme lain yang lebih tua dari napas manusia.

Dan pada suatu malam, dalam kesunyian kamar kontrakan di kota, aku memahami satu hal,

‘batu itu telah mengubah cara tubuhku mendengar dunia”.

Resonansi adalah kata yang sering digunakan orang-orang terpelajar ketika mereka ingin menjelaskan sesuatu yang tidak sungguh-sungguh mereka mengerti. Mereka menggambarkannya dengan grafik, menghitungnya dengan rumus, dan menirunya dengan alat. Namun apa yang kurasakan malam itu bukan resonansi dalam pengertian mereka.

Ini adalah sesuatu yang lebih halus, lebih dalam dan lebih jujur.

Ketika aku membaringkan tubuhku, aku merasakan bumi.

Bukan tanah.

Bukan jalan.

Bukan bangunan.

Tapi bumi, sebagai satu tubuh besar yang hidup.

Aku merasakan denyutnya.

Perlahan.

Dalam.

Tua.

Seperti jantung raksasa yang tidak pernah berhenti.

Dan tiba-tiba aku sadar bahwa denyut itu bukan berasal dari luar.

Denyut itu berasal dari dalam tubuhku sendiri.

Tubuhku secara perlahan mulai menyala dengan ritme yang tidak berasal dari dunia manusia.

Keesokan harinya, aku menemui seorang kawan lama yang bekerja sebagai peneliti fisika. Ia menatapku dengan raut bingung ketika aku mencoba menceritakan apa yang kurasakan. Lalu ia berkata, “Mungkin tubuhmu sedang menangkap frekuensi rendah bumi.”

Frekuensi bumi.

Istilah yang indah tetapi kosong bagi orang-orang yang tidak pernah merasakannya.

Namun bagiku, itu bukan sekadar frekuensi.

Itu bahasa.

Bahasa pertama bumi.

Bahasa yang hanya bisa didengar tubuh manusia ketika ia berhenti melawan dirinya sendiri.

Kawan lamaku itu mencoba menjelaskannya dengan teori. Ia menyebut istilah-istilah rumit yang hanya membuat jarak antara manusia dan pengalaman mereka sendiri semakin jauh. Pada akhirnya ia mengangkat bahu dan berkata,“Kadang tubuh tahu lebih banyak daripada yang kita ajarkan kepadanya.”

Dan aku tahu ia benar.

Beberapa hari kemudian aku kembali ke kampung lelaki beuban yang mengantarku ke batu itu.

Ketika ia melihatku datang, ia mengangguk pelan.

“Kau sudah mulai mendengarnya,” katanya datar, seolah ia hanya menyebutkan sesuatu yang sudah pasti.

Aku tidak bertanya bagaimana ia tahu.

Lelaki itu mendekat dan menepuk dadaku tiga kali, ringan tetapi tegas. “Kau mulai selaras dengan bumi,” katanya. “Itulah sebabnya tubuhmu bergetar.”

“Apa itu normal?” tanyaku.

“Normal bagi orang yang ingat dirinya,” jawabnya lirih.

"Manusia kota tidak ingat apa pun. Mereka hanya ingat angka, tanggal, dan beban hidup. Mereka lupa bahwa tubuh mereka terbuat dari tanah yang sama dengan batu.”

Ia melangkah pelan melewatiku, lalu berkata tanpa menoleh, “Jika bumi marah, manusia akan mendengar suaranya terlalu keras. Tapi sebelum marah, bumi selalu berbisik dulu. Hanya sedikit orang yang masih mampu mendengarnya.”

Aku bergidik.

Bukan karena takut.

Tapi karena aku tahu apa yang ia katakan benar.

Pada malam berikutnya, aku duduk sendirian di belakang rumah lelaki beruban itu. Di depan rumahnya, sebuah batu kecil tertancap di tanah, tidak sebesar batu-batu sakral yang pernah kulihat sebelumnya. Namun entah mengapa, batu kecil itu tampak seperti pusat dari segala sesuatu di sekitarnya.

Ketika aku menutup mata, aku merasakan sesuatu yang lain.

Ritme baru.

Frekuensi baru.

Jika getaran batu tua di bukit itu dalam dan berat seperti dentum gong dari masa purba, maka getaran batu kecil ini lembut seperti suara ibu yang menyanyikan anaknya sebelum tidur.

Dan tiba-tiba aku mengerti, “Resonansi bukan tentang seberapa kuat sesuatu bergetar. Resonansi adalah tentang seberapa jujur sesuatu bergetar”.

Semakin jujur, semakin dalam ia masuk ke dalam manusia.

Aku membuka mata.

Lelaki beruban itu berdiri beberapa langkah dariku, memandang dengan wajah yang tak bisa kuterjemahkan.

“Apa yang kau rasakan?” tanyanya.

Aku menghela napas panjang.

“Seperti… ada sesuatu yang ingin kukenali. Tapi aku lupa bagaimana caranya.”

Ia mengangguk perlahan.

“Itu tanda bahwa kau sudah memulai perjalananmu.”

“Perjalanan ke mana?”

Ia menatap langit yang mulai gelap.

“Perjalanan kembali kepada dirimu sendiri, sebelum dunia mengajarkanmu takut pada kedalaman.”

Ia mendekat, kemudian berkata dengan suara yang hampir seperti gumaman:

“Batu tidak mengajarkan manusia apa pun.

Yang dia lakukan hanya mengingatkan kita pada apa yang pernah kita ketahui sebelum kita lupa.”

Dan malam itu aku tahu, “Apa yang disebut manusia sebagai resonansi kosmik bukanlah suara bintang, bukan suara langit, bukan suara roh”. Resonansi itu adalah suara manusia sendiri, suara yang telah dikuburnya terlalu lama di bawah ambisi, ketakutan, dan lupa.

BATU-BATU GUNUNG PANCAR: DI ANTARA UAP PANAS DAN JIWA YANG TERBANGUN

Tidak banyak tempat yang menyatukan dua dunia, “dunia air dan dunia api” sebegitu akrab seperti Gunung Pancar. Ia tidak memiliki kawah raksasa seperti Dieng, tidak pula punden berundak seperti Pugung Raharjo. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam di sini, keheningan yang tidak bisa dijelaskan, seakan seluruh hutan menyimpan rahasia yang tidak ingin dibagi kepada manusia yang datang tergesa-gesa.

Aku tiba di kaki gunung pada pagi buta. Embun masih menggantung di ujung daun, dan tanah terasa basah, namun bukan basah yang dingin. Basahnya seperti kulit seseorang yang baru bangun dari tidur panjang hangat, lembut, dan menyimpan jejak mimpi.

Asap tipis mengepul dari kejauhan.

Itu pertanda aku sudah dekat dengan mata air panas.

Namun yang menarik perhatianku bukan sumber airnya, melainkan batu-batu kecil yang tersebar di sepanjang jalur setapak. Bentuknya biasa saja, tetapi saat kakiku tanpa sengaja menginjak salah satunya, ada getaran halus yang merambat naik ke betis, seperti bisikan yang mencoba mengingatkanku pada sesuatu yang terlupakan.

Kolam air panas di Gunung Pancar tidak besar. Hanya cekungan tanah yang ditampung batu-batu hitam. Airnya memantulkan langit pagi dengan warna yang tidak pernah sama; kadang biru muda, kadang abu-abu, kadang hijau begitu tenang seakan menyembunyikan sesuatu.

Uap naik perlahan dari permukaan, menyentuh wajahku seperti tangan seseorang yang ingin meyakinkan bahwa aku aman di sini. Tapi aku tahu, yang ingin menenangkanku bukan airnya, melainkan batu-batu yang menopang kolam itu.

Batu-batu itu hangat bila disentuh.

Hangatnya bukan hangat matahari.

Lebih mirip hangat tubuh seseorang yang sedang menahan sesuatu, entah rasa sakit, entah rahasia.

Aku duduk di tepi kolam dan merendam tangan.

Suhu airnya nyaman, tetapi yang menggetarkan bukan airnya.

Yang menggetarkan adalah detak halus dari batu di dasar kolam.

Detak itu seperti jantung kecil.

Jantung yang tidak pernah dikenal manusia, tapi selalu menjaga manusia.

Seorang lelaki paruh baya menghampiriku. Rambutnya panjang, wajahnya teduh. Ia membawa bakul kecil berisi daun-daun dan akar. Dari cara ia berjalan, aku tahu ia bukan pendatang. Ia bagian dari hutan ini.

“Kau merasakannya,” katanya tanpa aku bertanya.

Aku menatapnya.

Ia tidak tampak terkejut melihatku bingung.

“Batu-batu di sini hidup,” lanjutnya.

Aku mengangkat alis.

“Kau maksud… hidup seperti apa?”

Ia tersenyum kecil, senyum orang yang tak ingin menggurui.

“Hidup seperti paru-paru.”

Ia menunjuk ke arah kolam.

“Kau lihat uap itu? Itu bukan hanya panas. Itu napas. Batu-batu itu menyimpan panas bumi, lalu perlahan melepaskannya agar manusia merasakan bahwa bumi masih berdenyut.”

Aku memandang permukaan air yang bergetar pelan.

“Air menyembuhkan luka kulit,” katanya lagi, “tapi batu menyembuhkan luka hati.”

Aku menelan ludah.

Ada sesuatu dalam kata-katanya yang tidak bisa kutepis.

Aku merendam kakiku perlahan.

Airnya hangat.

Namun ada sesuatu yang lain. Rasa seperti ada arus kecil masuk ke pori-pori, mengalir naik ke betis, lalu ke lutut, lalu ke dada. Semakin dalam aku merendam, semakin kuat arus itu terasa.

Bukan sakit.

Bukan pula nyaman.

Lebih seperti… dipanggil.

Aku memejamkan mata.

Suara hutan berubah.

Daun-daun seperti mulai bicara dalam bahasa lama.

Angin berhenti, lalu datang kembali dengan irama berbeda.

Dan di antara semua itu, aku mendengar suara bumi.

Suara itu tidak jelas, tidak berbentuk kata, tapi terasa seperti getaran yang ingin masuk ke tubuhku, menggantikan barang yang telah lama hilang.

Ketika aku membuka mata, batu-batu di dasar kolam tampak bersinar samar.

Padahal matahari belum muncul.

Itulah momen ketika aku memahami sesuatu, batu-batu ini bukan saksi. Mereka adalah penjaga.

Penjaga jiwa manusia.

Penjaga ingatan lama.

Penjaga keseimbangan bumi yang mulai retak oleh ulah manusia sendiri.

Lelaki paruh baya itu duduk di sampingku.

“Orang kota hanya datang untuk mandi,” katanya perlahan, “tapi kau… kau mendengar mereka.”

“Siapa mereka?” tanyaku.

“Batu-batu itu,” jawabnya.

Ia tersenyum lagi, tetapi senyumnya berat, seperti menahan cerita yang terlalu panjang.

“Setiap batu punya suara.

Setiap batu punya gelombang.

Setiap batu punya jiwa yang tidak pernah mati.”

Aku menatap kolam yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya.

“Kalau begitu,” tanyaku pelan, “apa yang batu-batu ini ingin sampaikan?”

Ia tidak langsung menjawab.

Ia menghela napas panjang, menatap hutan seperti memohon izin.

“Kau harus mendengarnya sendiri,” katanya akhirnya.

“Karena pesan itu bukan untuk semua manusia.

Pesan itu hanya datang kepada mereka yang belum lupa.”

“Lupa apa?”

“Lupa bahwa mereka berasal dari tanah bukan dari mesin.”

Pagi di Gunung Pancar mengajari empat angin dalam dirimu; RAGA, RASA, CIPTA, KARSA. Uap air panas bumi naik dari batu seperti doa yang lupa kata. Hutan pinus berdiri khusyuk, seolah jamaah yang tak pernah bubar. Di tengah semuanya ada pancer, mata air yang diam, namun dari diamnya setiap langkah mendapat alasan.

Rawat RAGA di bibir kolam hangat; nyeri & letih hanyalah nada biola yang minta disetem. RASA belajar dari kabut yang surut pelan; biarkan angin lewat, jangan kau menjadi angin itu. CIPTA, si juru tulis malam, menaruh penanya ketika jarum-jarum pinus jatuh, peta menolong, tapi perjalanan tetap menunggu kaki. KARSA adalah anak panah; jangan lepaskan pada sorak penonton, arahkan pada yang kau cintai. Dan ketika empat angin gaduh, pancer tidak memerintah ia meletakkan semangkuk air di tengah dada. Siapa pun yang haus duduk, & pertengkaran selesai.

Di bawah rindang, bumi seperti berdetak halus. Orang menyebutnya resonansi Schumann, gema elektromagnetik di antara tanah dan ionosfer, bernada sekitar 7–8 hertz. Ini bukan musik gaib yang menaklukkan pikiran, sinyalnya lemah. Yang sejatinya selaras adalah perhatian. Napas melandai, saraf parasimpatis mengambil alih, detak memelambat, jernih pun datang. Hutan pinus menambah pelajaran. Aromanya menyeberang ke sistem limbik, menurunkan tegang secara sederhana. Air panas bekerja lewat panas, melonggarkan otot, membuka sirkulasi, memberi izin untuk diam. Tidak ada keajaiban yang gaduh. Hanya biologi yg sopan.

Dunia kecil bekerja, paket energi, terowongan, keterkaitan yang pada makhluk hidup terlihat pada fotosintesis, enzim, dan sensor halus. Skala harian kita disentuh bukan oleh sihir, melainkan oleh hangat, aroma, cahaya, dan niat yang kembali utuh. Itu pun sudah keajaiban yg cukup.

Berjalanlah di lorong pinus seperti menafsir ayat. Tarikan napas seperti fajar membuka tirai, tahan seperti siang yang tegas, hembuskan serupa senja yang tahu berpamitan, lalu diam seperti malam yang menjaga rahasia. Bisikkan empat syukur kecil, tulis satu niat sederhana. Biarkan pancer memeluk yang lain. Pada akhirnya, akan mengerti. Semua perjalanan ini, bahkan dari kaki gunung hingga kolam yg beruap, sejak mula bernama PULANG !!!

Saat aku berjalan meninggalkan kolam, tanah masih hangat.

Batuan kecil di sepanjang jalur kembali bergetar ketika kakiku melewatinya.

Getaran itu seperti salam perpisahan, atau mungkin undangan untuk kembali.

Aku menoleh sekali lagi ke arah kolam air panas. Uapnya menari pelan di udara, seperti bayangan jiwa yang tidak ingin pergi.

Dan di dalam hatiku, aku tahu, “Gunung Pancar bukan tempat rekreasi. Ia adalah tempat manusia menemukan kembali dirinya”.

API BIRU YANG MENANGIS DI I J E N

Tidak banyak tempat di dunia yang membuat manusia merasa sedang berjalan di antara dua zaman sekaligus. Zaman sebelum manusia mengenal api, dan zaman setelah manusia lupa cara memadamkan dirinya.

Ijen adalah salah satunya.

Aku tiba di kaki gunung sebelum fajar.

Langit masih hitam, tetapi hitam yang bukan milik malam. Hitam yang tampak seperti jelaga dari ratusan tahun pembakaran rahasia bumi. Angin membawa bau yang tidak pernah kutemui di mana pun: campuran belerang, air mata, dan sesuatu yang seperti doa yang patah.

Di sepanjang lereng, kulihat siluet-siluet lelaki berjalan perlahan, memikul keranjang besar di bahu mereka. Tubuh mereka condong ke depan, hidup mereka seolah berada di pertemuan antara tenaga yang hampir habis dan tekad yang tidak boleh mati. Cahaya kecil dari senter mereka menandai jalur yang tidak pernah melihat belas kasih.

Mereka tidak berbicara.

Tidak tertawa.

Tidak mengeluh.

Di mata mereka ada suatu bentuk keheningan yang tidak dipilih, tetapi dipaksakan oleh dunia.

Mereka adalah penambang belerang.

Manusia yang bertahun-tahun hidup berdampingan dengan maut yang tidak pernah marah atau memaafkan.

Ketika aku mencapai bibir kawah, angin berubah.

Ia tidak lagi meniup wajahku.

Ia menghantamnya.

Asap kuning keputihan menyembur ke langit, membawa suara-suara yang terdengar seperti rintihan seseorang yang telah terlalu lama menahan perih. Aku menutup hidung dengan kain, tetapi kain itu terlalu tipis untuk menahan seluruh kesedihan yang keluar dari perut gunung.

Beberapa penambang duduk beristirahat, tetapi istirahat mereka bukan istirahat manusia; lebih seperti jeda pendek bagi tubuh yang dipaksa bekerja di luar batasnya.

Kemudian, di balik kabut belerang, aku melihat sesuatu yang selama ini hanya kudengar dari cerita;

api biru.

Ia tidak seperti api di dapur.

Tidak seperti api di hutan.

Api biru ini datang dari dunia lain. Dunia yang api adalah air, dan air adalah gema.

Warnanya biru pekat, seperti mata seseorang yang menahan tangis terlalu lama. Api itu merayap dari retakan tanah, melintasi batu-batu yang retak, kemudian melompat ke udara seperti lidah makhluk purba yang baru bangun.

Dan tiba-tiba aku memahami sesuatu, “Api biru itu bukan marah. Api biru itu sedih”.

Ia seperti suara bumi yang selama ribuan tahun berusaha menahan dirinya sendiri, dan kini tidak sanggup lagi menyimpan apa pun.

Di sisi kanan kawah, aku melihat seorang pria muda memanggul belerang. Tubuhnya kecil, tetapi beban yang ia pikul lebih berat dari apa pun yang pernah kupikul dalam hidupku.

Ketika ia melewatiku, aku berkata, “Berat sekali beban itu.”

Ia berhenti, menatapku.

Mata yang masih muda,

tetapi memiliki usia yang tidak pernah dicatat kalender.

“Bukan bebannya yang berat,” katanya perlahan,

“yang berat adalah hidup yang tidak punya pilihan.”

Lalu ia melanjutkan langkahnya,

menuruni lereng yang licin,

membawa dunia di bahunya.

Kata-katanya menusukku tanpa perlu kekerasan.

Aku ingin mengatakan sesuatu, sesuatu yang dapat menghibur atau menegakkan hatinya, tetapi aku tahu, “kata-kataku tidak akan mengubah apa pun. Hidupnya terlalu dalam untuk disentuh nasihat”.

Kulihat kembali api biru itu.

Ia menyala tenang, namun menyimpan keganasan yang hanya diketahui batu-batu yang berdiri di sebelahnya. Batu-batu itu retak, mengelupas, memar seperti tubuh manusia yang tidak lagi mampu menyembunyikan penderitaannya.

Aku duduk di tanah, menatap api itu lama.

Dan di detik tertentu, aku merasakan sesuatu menyentuh hatiku, “getaran kecil, seperti bisikan dari bawah tanah”.

Seolah batu dan api sedang berbicara, dan percakapan itu tidak membutuhkan kata-kata.

Aku menutup mata, dan gambaran-gambaran datang, “perut bumi yang merah membara, lapisan tanah yang retak seperti kulit tua, air yang menguap sebelum sempat menjadi hujan, dan manusia yang berjalan di atas semuanya tanpa benar-benar memahami apa yang dipijaknya”.

Ketika aku membuka mata, air mengalir di pipiku.

Aku tidak tahu apakah itu air mataku,

atau bagian dari kabut belerang yang menetes.

Tapi saat itu aku tahu, “Ijen tidak hanya membakar tanah. Ia membakar hati manusia agar manusia dapat melihat dirinya sendiri”.

Ketika matahari akhirnya muncul, api biru perlahan hilang.

Ia tidak padam,

hanya bersembunyi dari mata manusia.

Penambang kembali bekerja.

Langkah mereka berat,

tetapi dunia tidak menunggu mereka berhenti.

Dan aku berjalan turun dari kawah,

membawa sesuatu yang tidak kupahami sepenuhnya,

tetapi tidak bisa kulepaskan.

Ijen telah membuka pintu dalam diriku,

pintu yang menghubungkan rasa sakit bumi

dengan rasa sakit manusia.

Dan aku tahu,

perjalanan ini belum selesai.

WAE REBO: RUMAH-RUMAH YANG DIBANGUN DARI NAFAS LANGIT

Ada desa yang tidak ditinggikan oleh tangan manusia, tetapi oleh cara dunia memandangnya. Desa itu tidak berada di peta besar, tidak menjadi tujuan wisata massal, tidak pula diberkahi riuh modernitas. Namun ia berdiri seperti doa yang dibangun dengan kayu, jerami, dan kerendahan hati.

Desa itu bernama Wae Rebo.

Untuk mencapainya, aku harus berjalan melalui jalur tanah yang basah oleh hujan semalam. Kabut turun rendah, menyentuh bahu seperti seseorang yang ingin memastikan bahwa aku tidak tersesat. Setiap langkahku menimbulkan bunyi kecil yang tenggelam dalam desah hutan. Jalan itu tidak panjang, namun waktu seakan melambat. Tidak ada jam, tidak ada sinyal, tidak ada tanda-tanda yang dibuat manusia.

Hanya bumi yang mengizinkan,

dan langit yang mengawasi.

Ketika aku akhirnya keluar dari hutan, Wae Rebo muncul pelan-pelan bukan seperti desa biasa, tetapi seperti lukisan purba yang selama ini bersembunyi di ingatan dunia.

Tujuh rumah kerucut berdiri mengitari tanah lapang.

Rumah-rumah yang bentuknya menyerupai antena, seolah siap menangkap pesan dari langit.

Warna jerami mereka keemasan dalam cahaya pagi.

Dindingnya hitam, sederhana, tetapi kokoh seperti tulang-tulang bumi.

Udara di desa itu sunyi, namun bukan sunyi yang kosong.

Sunyi itu terasa padat, seperti ada yang ingin diucapkan namun menunggu manusia cukup diam untuk mendengarnya.

Seorang lelaki tua kulitnya gelap, rambutnya putih, matanya jernih menghampiriku. Ia tidak bertanya tujuan kedatanganku, tidak pula memintaku menjelaskan siapa diriku. Ia hanya berkata, “Selamat datang di rumah yang tak pernah meminta apa pun kecuali ketulusan.”

Kami duduk di dekat compang, altar batu kecil di tengah desa.

Aku memandang batu-batu itu. Bukan batu istimewa, bukan batu berukir, tapi yang aneh adalah cara batu-batu itu memandang balik.

Di tengah altar itu, seolah ada sesuatu yang hidup.

Sesosok yang tidak dapat dilihat mata manusia, tetapi dapat dirasakan oleh tulang.

“Apa yang kau bawa dari kota?” tanya lelaki tua itu.

Aku menghela napas.

“Aku membawa diriku sendiri.”

Ia tersenyum samar.

“Kadang itu barang yang paling berat.”

Malam hari, kabut turun begitu rendah hingga ujung rumah-rumah tampak menusuk langit. Api dinyalakan di dalam rumah. Suara kayu terbakar terdengar seperti seseorang yang bernapas pelan. Orang-orang duduk melingkar, tidak berbicara kecuali saat perlu. Di tengah lingkaran, suara api mengisi ruang seperti cerita kuno yang lupa tanggal lahirnya.

Lelaki tua itu berbicara perlahan.

“Desa ini berdiri bukan karena manusia yang mendirikan rumah. Desa ini berdiri karena langit memilih tempat untuk turun mendengarkan apa yang manusia simpan dalam senyap.”

Aku bertanya, “Apa yang langit dengarkan?”

Ia menatapku lama, seolah ingin memastikan bahwa aku siap menerima jawabannya.

“Kesedihan manusia.”

Lalu ia menambahkan, dengan suara yang hampir tak terdengar, “Juga kebanggaan yang membuat manusia lupa bahwa ia bukan pusat dunia.”

Aku menunduk.

Tidak ada yang bisa kutambahkan.

Esoknya aku berjalan ke belakang desa. Di sana, batu besar berdiri sendirian. Tidak diberi pagar, tidak diberi tanda. Namun dari cara tanah di sekitarnya diperlakukan, aku tahu batu itu dihormati.

Aku menempelkan telapak tangan ke permukaannya.

Getaran itu datang.

Tidak sekuat batu di gunung yang pernah kudatangi, tidak sebesar gema Ijen, tetapi halus, halus seperti sentuhan ibu yang menidurkan anaknya.

Dan dalam getaran itu, aku mendengar sesuatu, rindu.

Rindu yang bukan milik manusia.

Rindu milik bumi kepada sesuatu yang pernah dimilikinya berupa ketenangan, mungkin; keseimbangan, mungkin; atau manusia yang dulu hidup tanpa takut kepada kedalaman dirinya sendiri.

“Apa kau mendengarnya?” suara lelaki tua di belakangku.

Aku tidak menjawab.

Air mata mengalir tanpa kuminta.

Ia mendekat, menepuk bahuku.

“Kau bukan menangis untuk dirimu,” katanya.

“Kau menangis untuk dunia yang sudah lupa bahwa ia dulu begitu sederhana.”

Sebelum aku meninggalkan Wae Rebo, lelaki itu memberiku sepotong kayu kecil yang diukir sangat halus.

“Bukan jimat,” katanya.

“Ini hanya pengingat.”

“Pengingat apa?”

Bahunya terangkat sedikit.

“Pengingat bahwa manusia pernah tinggal di rumah yang tidak dibangun dengan ketakutan.”

Aku menggenggam kayu itu dalam perjalanan turun gunung.

Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar ringan.

Dan aku tahu, “Wae Rebo bukan hanya desa. Ia adalah rumah pertama bagi jiwa manusia yang tersesat”.

Ia tidak menyembuhkan luka.

Ia hanya mengingatkan bahwa luka itu bagian dari perjalanan pulang.

TUBUH MANUSIA, GETAR YANG DICURI ZAMAN

Ada saat dan setiap manusia pasti mengalaminya ketika tubuh sendiri terasa seperti negeri asing. Kita tinggal di dalamnya, namun tidak pernah sepenuhnya memahaminya. Kita memberi makan, memberi obat, memberi istirahat, namun pada akhirnya tubuh hanya bekerja menurut kehendaknya sendiri.

Selama bertahun-tahun aku tidak benar-benar mengerti betapa sedikitnya manusia mengenal tubuhnya. Kita lebih banyak mengenal pekerjaannya, mengenal utangnya, mengenal ketakutannya. Tetapi tubuh yang membawa manusia sejak hari pertama hingga hari terakhir hampir selalu menjadi yang paling dilupakan.

Itu berubah setelah aku bertemu batu-batu itu.

Hidup di kota membuat manusia percaya bahwa tubuh adalah mesin. Mesin yang harus efisien, produktif, kuat, tidak boleh salah, dan bila rusak tinggal dicari servisnya.

Aku pun dulu begitu.

Aku menghitung tubuhku dalam jam tidur, langkah kaki, kadar gula, dan angka-angka lain yang seharusnya membuatku sehat tetapi malah menggiringku lebih jauh dari diriku sendiri.

Namun setelah perjalanan ke gunung-gunung itu, aku mulai merasakan sesuatu yang ganjil.

Tubuhku tidak lagi sunyi.

Ia berbicara.

Bukan dalam bentuk suara tetapi getaran.

Getaran halus yang muncul ketika aku bangun, ketika aku duduk terlalu lama, bahkan ketika aku sedang memejamkan mata.

Awalnya aku mengira itu kelelahan.

Namun semakin lama aku mendengarkannya, semakin aku tahu bahwa tubuhku sedang mengingat sesuatu.

Mengembalikan percakapan kuno antara manusia dan bumi.

Suatu malam, aku merebahkan diri dan mencoba menyimak getaran itu tanpa rasa takut. Perlahan, tubuhku seperti membuka pintu yang selama ini terkunci. Di balik pintu itu, ada ruang yang jauh lebih luas daripada yang pernah kupikirkan: ruang tempat ingatan bumi dan ingatan manusia bersilangan.

Dalam ruang itu, aku menyadari sesuatu yang sederhana namun menghancurkan, “Tubuh manusia tidak pernah terpisah dari batu. Tubuh manusia adalah batu yang menjadi daging”.

Tulang-tulang kita “yang selama ini kita anggap milik kita” menyimpan mineral yang dulu berada jauh di perut bumi. Darah kita membawa garam purba dari laut yang tak lagi kita kenali. Bahkan getaran halus yang dirasakan tubuh ketika berada di tempat tertentu bukanlah firasat atau sugesti. Itu adalah cara bumi memanggil kembali bagian dirinya yang terlanjur menjadi manusia.

Dan manusia modern menyebutnya "kelelahan", "stres", "kecemasan".

Padahal itu adalah komunikasi.

Tubuh mencoba berbicara.

Kita lupa bahasa untuk mendengarkannya.

Seorang perempuan tua di desa pernah berkata kepadaku, “Ketika seseorang tak bisa lagi mendengar tubuhnya, ia benar-benar hilang.”

Aku waktu itu tidak memahami kedalaman ucapannya.

Namun setelah puluhan malam bergulat dengan diriku sendiri, akhirnya aku tahu apa maksudnya.

Tubuh manusia tidak hanya menyimpan trauma masa kecil, kerinduan masa muda, atau beban masa dewasa.

Tubuh manusia menyimpan getaran zaman.

Getaran dari hal-hal yang kita lihat namun tidak kita pahami.

Getaran dari batu-batu yang kita injak tanpa permisi.

Getaran dari keputusan-keputusan besar yang tidak pernah kita setujui.

Getaran dari sejarah yang tidak pernah dituliskan.

Semua itu tinggal di tulang, di darah, di syara tidak pernah hilang, hanya menunggu saat seseorang cukup diam untuk merasakannya.

Ketika aku bercerita kepada seorang dokter muda tentang apa yang kurasakan, ia tertawa kecil.

“Kau hanya terlalu lelah,” katanya.

“Coba ambil cuti.”

Tapi aku tahu ia tidak mengerti.

Dan sebenarnya aku tidak menyalahkannya.

Zaman ini membuat tubuh manusia menjadi perkara kecil.

Yang besar adalah target, grafik, kolom laporan, jam lembur, angka saldo.

Lalu manusia mulai kehilangan kemampuan untuk mendengar tanah yang bergetar di bawah kakinya sendiri.

Mesin mengambil alih apa yang dulu hanya dimiliki manusia; ritme hidup.

Tubuh menjadi selipan.

Jiwa menjadi gangguan.

Keheningan dianggap penyakit.

Kelelahan dianggap kelemahan.

Dan manusia mulai percaya bahwa kepekaan adalah beban.

Padahal kepekaan adalah cara bumi memberi tahu bahwa ia masih hidup dalam diri kita.

Suatu malam dan malam itu tidak pernah ingin kulupa, aku duduk sendirian di remang. Lampu kupadamkan. Angin perlahan, membawa aroma tanah yang basah oleh gerimis.

Di tengah kesunyian itu, tubuhku kembali bergetar.

Namun kali ini, getarannya tidak kecil.

Ia jelas. Dalam. Teratur.

Hampir seperti… irama.

Dan tiba-tiba aku sadar, “tubuhku sedang meniru getaran batu”. Seperti dua alat musik yang tidak pernah bertemu namun berasal dari kayu yang sama. Irama itu membuat dadaku panas.

Bukan panas yang menyiksa, tetapi panas yang mengingatkan tubuh pada sesuatu yang telah lama dibungkam, “bahwa ia bukan makhluk mekanik. Ia adalah makhluk bumi”.

Aku menggenggam dada, menahan sesuatu yang sulit digambarkan.

Bukan sakit.

Bukan sesak.

Lebih seperti seseorang yang mendengar namanya dipanggil oleh suara yang sangat jauh.

Suara itu bukan suara manusia.

Bukan suara mesin.

Bukan suara gunung.

Suara itu adalah suara tubuhku sendiri yang selama ini tidak pernah kudengar karena terlalu banyak kebisingan di sekitarku.

Malam itu aku menangis.

Bukan menangis karena sedih.

Bukan pula karena lega.

Aku menangis karena untuk pertama kalinya dalam hidupku,

aku mendengar diriku sendiri.

Ketika air mata berhenti, aku tersenyum.

Bukan senyum kemenangan.

Senyum seseorang yang tahu bahwa jalan pulangnya masih panjang, tetapi kini ia tahu arah pertama yang harus dilangkahinya.

Tubuhku pelan-pelan diam kembali,

tetapi kesunyian itu bukan kosong.

Kesunyian itu penuh

penuh suara yang tidak lagi perlu diterjemahkan.

Dan aku tahu, “Setiap manusia adalah gema, dan gema itu tidak pernah mati”.

Yang mati hanyalah kemampuan kita untuk mengingat bahwa kita dulu bisa mendengarnya.

LANGIT, LAUT, DAN BATU: TIGA SAUDARA TERTUA MANUSIA

Ada kepercayaan tua di banyak pulau Nusantara bahwa sebelum manusia mengenal dirinya, sebelum ia mengenal namanya, sebelum ia mengenal dosa dan pahala, alam telah lebih dulu menganggapnya sebagai anak.

Langit sebagai ayah.

Laut sebagai ibu.

Dan batu sebagai saudara tua yang menjaga keduanya.

Kepercayaan itu bukan mitologi.

Bukan dongeng.

Itu adalah cara orang tua bangsa ini memahami dunia, jauh sebelum ilmu dan agama menciptakan kebingungan baru dalam pikiran manusia.

Dan aku mulai memahaminya saat perjalananku semakin dalam.

Aku berdiri di tepi pantai yang sepi, pantai di mana ombak berbisik pelan seperti seseorang yang terlalu lelah untuk marah, tetapi juga terlalu perih untuk memaafkan. Batu-batu hitam bertebaran di sepanjang garis air. Bentuknya bulat dan halus, seolah tangan laut telah mengasuh mereka selama ribuan tahun.

Batu-batu itu tidak bersuara.

Tetapi ada sesuatu dalam diam mereka yang membuatku menghela napas Panjang; kesabaran.

Jika gunung adalah batu yang menyimpan amarah, maka batu di laut adalah batu yang menyimpan luka.

Ketika gelombang datang, batu-batu itu bergeser sedikit. Bukan untuk melawan, melainkan untuk menyesuaikan diri.

Dan di situlah aku sadar, “batu lebih tahu cara bertahan hidup daripada manusia”.

Aku mengambil satu batu kecil.

Warnanya hitam pekat, seperti malam yang merangkul seluruh kesedihan.

Permukaannya dingin.

Dinginnya bukan dingin yang membuat tubuh menggigil,

melainkan dingin yang terasa seperti seseorang menaruh tangannya di bahumu dan berkata, “Sudahlah. Kau tidak sendirian.”

Aku menggenggam batu itu beberapa lama.

Perlahan, sesuatu bergetar dari pusatnya getaran kecil, seperti jantung yang berdetak dalam tidur panjang.

Dan tiba-tiba aku melihat gambar-gambar dalam pikiranku, “gelombang besar yang memukul pantai,

karang yang patah, ikan-ikan yang kehilangan rumah, dan manusia yang membangun kota-kota di tempat yang seharusnya dibiarkan bernapas”.

Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa batu itu tidak hanya menyimpan masa lalu.

Ia juga menyimpan ketakutan.

Ketakutan akan masa depan di mana laut tidak lagi menjadi ibu,

tetapi menjadi neraka.

Di belakangku, aku mendengar langkah kaki pelan.

Seorang nelayan tua berdiri, wajahnya dihiasi keriput yang menyimpan lebih banyak cerita daripada tulisan mana pun.

“Kau mendengarnya?” tanyanya.

Aku tidak menjawab.

Ia tahu jawabannya.

“Laut ini dulu tempat manusia dilahirkan,” katanya perlahan.

“Sekarang manusia membunuh tempat ia dilahirkan.”

Aku menelan ludah.

“Apa laut marah?”

Ia menatap ombak yang surut dan kembali, surut dan Kembali ritme tua yang tak pernah lelah.

“Laut tidak marah,” katanya.

“Laut tidak mengenal marah.

Yang marah itu manusia sendiri.”

Aku tidak mengerti sepenuhnya.

Namun sebelum aku bertanya, ia melanjutkan, “Ketika manusia kehilangan hubungan dengan batu, mereka kehilangan hubungan dengan laut. Ketika mereka kehilangan hubungan dengan laut, mereka kehilangan hubungan dengan langit.”

Ia menunjuk ke batu-batu kecil di garis air.

“Langit, laut, batu adalah tiga saudara.

Dan manusia dulu adalah adiknya.”

Lelaki tua itu menghela napas panjang.

“Sekarang manusia hidup seakan tidak punya keluarga.”

Aku duduk bersama lelaki tua itu, memandang ombak yang berulang kali memukul batu.

Batu itu tidak marah.

Tidak melawan.

Tidak memaki.

Ia hanya menunggu.

Menunggu sampai manusia sadar bahwa ia tidak pernah bisa berdiri di dunia hanya dengan dua kaki dan satu kepala.

Ia membutuhkan sesuatu yang lebih tua.

Lebih sabar.

Lebih jernih.

Ia membutuhkan batu.

Ia membutuhkan laut.

Ia membutuhkan langit.

Tanpa tiga saudara itu, manusia hanyalah makhluk kecil yang sedang menghitung hari tanpa tahu apa yang ia hitung.

Ketika matahari turun, garis cahaya terakhir menyentuh permukaan laut.

Ombak menjadi merah keemasan.

Batu-batu di tepi pantai tampak menyala dari dalam.

Dan dalam keindahan itu aku merasakan sesuatu yang membuat tenggorokan tercekat; Kesedihan bumi.

Kesedihan yang tidak keras,

tidak dramatis,

tidak penuh air mata.

Kesedihan yang hanya bisa muncul dari sesuatu yang telah terlalu lama memahami manusia,

dan terlalu lama melihat manusia gagal memahami dirinya sendiri.

Aku menggenggam batu itu sebelum pulang.

Tidak untuk dibawa.

Hanya untuk meminta maaf pada sesuatu yang bukan manusia tetapi telah memberikan tempat bagi manusia untuk hidup.

Saat aku meninggalkan pantai, lelaki tua itu berkata, “Jika suatu hari kau kehilangan dirimu,

datanglah ke laut. Laut akan menunjukkan jalan pulang.”

Aku menunduk.

Tak ada yang lebih jujur daripada suara seseorang yang hidup cukup lama untuk melihat manusia berubah menjadi mesin, dan mesin mengajari manusia bagaimana menjadi lebih kejam dari alam.

Malam itu, di perjalanan pulang, aku merasakan tubuhku lebih ringan.

Atau mungkin bukan tubuhku yang ringan mungkin bumi yang untuk sesaat memberi izin bagiku untuk tidak memikul seluruh bebannya.

Dan aku tahu, perjalanan ini belum selesai.

Langit belum bicara.

Laut baru membuka pintu pertama.

Batu masih menunggu.

Yang menunggu bukan jawaban.

Yang menunggu adalah keberanian.

Keberanian manusia untuk berhenti lari dari dirinya sendiri.

HUTAN YANG BERNAFAS, DAN MANUSIA YANG KEHILANGAN PARU-PARUNYA

Hutan selalu dianggap sebagai tempat manusia menyembunyikan dosa, pelarian, atau pelarian dari pelarian. Padahal hutan bukan tempat untuk melarikan diri. Hutan adalah tempat untuk dikembalikan. Dikembalikan ke bentuk manusia yang belum rusak oleh angka, ambisi, dan ketakutan yang beranak-pinak.

Hari itu aku memasuki sebuah hutan yang dikatakan memiliki “napas”.

Tentu saja banyak orang kota menertawakannya.

Bagi mereka hutan hanya cadangan karbon, ladang kayu, atau sekedar tempat piknik akhir pekan.

Namun bagi masyarakat tua yang tinggal di lerengnya, hutan adalah tubuh bumi yang bernafas perlahan.

Dan manusia tanpa ia sadari pernah hidup dari napas itu.

Jalur setapak menuju hutan itu sempit dan licin.

Daun-daun jatuh menutupinya seperti Tulisan lama yang dirahasiakan pemiliknya.

Udara di sana lembap, tetapi tidak pengap.

Ada aroma yang tidak dapat kusebutkan namanya perpaduan tanah, umur panjang, dan sesuatu yang seperti air mata yang mengering sebelum sempat jatuh.

Ketika aku memasuki bagian dalam hutan, suara dunia luar lenyap.

Tidak ada deru motor.

Tidak ada klakson.

Tidak ada suara manusia yang mengaku memiliki dunia.

Yang ada hanya desah Panjang, desah hutan yang bernapas perlahan, teratur, dan dalam.

Aku berhenti.

Menutup mata.

Mendengarkan.

Dan hutan itu berbicara.

Bukan dengan kata-kata,

melainkan dengan ritme hidup yang terasa bergerak dari akar ke daun, dari tanah ke udara, dari dunia yang tertutup ke dunia yang terbuka.

Napas itu pelan dan panjang seperti seseorang yang berusaha menenangkan dirinya setelah kehilangan terlalu banyak.

Seorang penjaga hutan tua muncul dari balik pohon.

Tubuhnya kecil tapi kokoh, wajahnya penuh keriput namun matanya tajam, jernih, dan damai.

Ia menatapku lama, lalu bertanya, “Kau datang untuk mendengar?”

Aku mengangguk, karena jawaban lain terasa tidak jujur.

Ia berjalan mendekat, menepuk batang pohon besar di sampingnya.

“Ini paru-paru kita,” katanya.

“Kita bernapas karena ia bernapas.”

“Kalau begitu,” tanyaku pelan,

“apa yang terjadi ketika hutan ditebang?”

Ia tersenyum getir.

“Maka manusia mulai kehilangan dirinya.

Dan ketika manusia kehilangan dirinya, ia mulai mencari napas di tempat yang tidak mungkin memberinya napas, “di mesin, di ambisi, di kekuasaan.”

Ia menghela napas dalam, lebih dalam dari udara biasa.

“Kau tahu apa penyakit manusia hari ini?”

Ia menatapku.

“Sesak.”

Aku terdiam.

Sesak bukan dari paru-paru.

Sesak dari hidup.

Kami berjalan lebih dalam.

Di suatu titik, ia berhenti dan memintaku duduk di tanah.

“Ada sesuatu di sini yang ingin mendengarmu,” katanya.

Aku tidak mengerti.

Ia menepuk tanah di depanku.

“Duduk. Diam.

Biarkan hutan bernapas untukmu.”

Aku duduk.

Udara di sekitar tubuhku berubah.

Lebih hangat.

Lebih padat.

Seperti ada sesuatu yang melingkariku, memeriksa, mengenali, atau mungkin sekadar ingin tahu siapa aku.

Lalu datanglah getaran itu.

Bukan dari batu seperti sebelumnya.

Bukan pula dari tubuhku sendiri.

Getaran itu datang dari seluruh hutan.

Dari akar.

Dari batang.

Dari tanah yang lembap.

Dari lumut yang menempel di batu.

Dari serangga yang tidak terlihat.

Dari udara yang belum disentuh polusi.

Getaran itu masuk pelan ke tubuhku,

melewati kulit,

merambat ke tulang,

lalu berhenti di dada.

Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun—

aku bernapas penuh.

Napas yang bukan sekadar memasukkan udara ke paru-paru,

tetapi napas yang mengembalikan sesuatu yang hilang dalam diriku.

Aku menutup mata.

Air mata jatuh tanpa diminta.

Dan hutan itu berbisik, “Kau telah terlalu lama menahan napas.”

Penjaga hutan itu menatapku dengan lembut.

“Manusia kota tidak pernah sadar bahwa mereka hidup dalam keadaan setengah napas,” katanya.

“Mereka bernapas cepat, pendek, terburu-buru seperti orang yang selalu takut kehilangan sesuatu.”

Ia menunjuk ke pohon tua di belakangku.

“Hutan tidak takut kehilangan.

Hutan hanya takut dilupakan.”

Aku menatap tanah.

“Apa hutan bisa mati?” tanyaku.

Ia tertawa kecil, tawa yang tidak bahagia.

“Hutan tidak mati.

Yang mati itu manusia yang membunuhnya.”

Saat kami berjalan keluar dari hutan, aku merasakan tubuhku berubah.

Langkahku lebih ringan.

Pikiranku lebih jernih.

Kegelisahan yang selama ini menjadi teman tidurku terasa menjauh, seakan hutan mengambil sebagian bebannya.

Sebelum berpisah, penjaga hutan itu berkata:

“Kalau suatu hari kau merasa kehilangan napasmu lagi,

datanglah ke hutan.

Ia tidak akan menolakmu.”

Aku mengangguk.

Dan untuk pertama kalinya sejak aku menjadi dewasa,

aku percaya pada sesuatu tanpa perlu bukti.

Karena di dalam hutan, manusia bukan raja.

Bukan pemilik.

Bukan penakluk.

Di dalam hutan, manusia hanyalah anak yang kembali mencari paru-parunya yang hilang.

GUNUNG-GUNUNG YANG TIDUR, DAN MANUSIA YANG TIDAK PERNAH TERBANGUN

Orang kota selalu percaya bahwa gunung yang tidak meletus disebut gunung mati.

Padahal gunung tidak pernah mati.

Gunung hanya tidur.

Dan tidur gunung jauh lebih panjang daripada sabar manusia yang menunggu keajaiban.

Hari itu aku mendaki sebuah gunung yang dianggap “jinak”gunung yang dicatat dalam Tulisan geografi sebagai lanskap, bukan ancaman. Tidak ada cerita tentang letusan besar, tidak ada legenda raksasa yang dikutuk, tidak ada kisah cinta yang berubah menjadi bencana. Gunung itu hanya disebut sebagai “tempat sepi”.

Tetapi dari segala perjalanan yang kulalui, aku mulai belajar, “tempat sepi bukan tempat kosong. Tempat sepi adalah tempat yang disembunyikan bumi dari kebisingan manusia”.

Gunung inilah salah satunya.

Pendakiannya tidak sulit.

Tidak ada tanjakan tajam, tidak ada tebing licin, tidak ada kabut pekat seperti di pegunungan lain. Tetapi semakin tinggi aku melangkah, semakin terasa sesuatu yang aneh, “keheningan yang bukan keheningan”.

Burung-burung tidak berkicau.

Daun-daun tidak bergetar.

Angin tidak bicara.

Hanya langkahku sendiri yang terdengar, namun bahkan langkahku seperti diserap tanah sebelum sempat kembali menjadi gema.

Dan di keheningan itu, aku merasakan sesuatu yang lebih berat dari ransel di punggungku; pandangan gunung.

Gunung itu melihatku,

meski aku tidak bisa melihat matanya.

Ketika aku tiba di sebuah dataran kecil, aku berhenti.

Di depanku berdiri batu raksasa tidak berukir, tidak berbentuk, tetapi jelas bukan batu biasa.

Batu itu seperti punggung makhluk besar yang sedang tidur.

Kulitnya kasar.

Warnanya abu-abu kehitaman.

Di beberapa bagian terdapat lumut tua, dan di sudutnya tumbuh tanaman kecil yang tampak seperti rambut halus.

Aku meletakkan telapak tanganku di permukaan batu itu.

Dan batu itu bergerak.

Bukan bergerak seperti makhluk hidup, bukan melompat atau bergetar keras—

tetapi bernapas.

Napasnya sangat pelan, sangat panjang, seperti seseorang yang tidur begitu dalam sehingga mimpinya menyentuh dasar dunia.

Aku menahan napas.

Merasakan ritmenya.

Merasakan panas halus yang keluar dari perut bumi.

Dan dalam ritme itu, aku mendengar sesuatu, “gunung sedang berbicara dalam bahasa yang tidak pernah dipelajari manusia’.

Seorang lelaki muda tiba-tiba muncul dari balik semak. Wajahnya terbakar matahari, matanya tajam tetapi ramah. Ia membawa keranjang kecil berisi akar hutan.

“Kau menyentuhnya?” tanyanya.

Aku mengangguk, masih gugup.

Ia tersenyum tipis.

“Itu bukan batu.

Itu punggung gunung.”

Aku menatapnya, menunggu penjelasan.

Ia menaruh keranjangnya, lalu duduk di dekat batu.

“Gunung tidur ini pernah bangun ribuan tahun lalu,” katanya.

“Lalu ia tidur kembali.

Tetapi tidurnya bukan kematian.

Ia mendengarkan.”

“Mendengarkan apa?” tanyaku.

Ia menepuk tanah.

“Mendengarkan manusia.

Mendengarkan langkah-langkah mereka.

Mendengarkan kesedihan mereka.”

Aku terdiam lama.

Suara batu itu kembali terasa di telapak tanganku.

Lelaki itu melanjutkan:

“Kau tahu mengapa manusia selalu takut kepada gunung?”

Aku menggeleng.

“Karena gunung mengingat apa yang ingin dilupakan manusia.”

Ia memandang ke kejauhan, ke lembah tempat rumah-rumah kecil berdiri.

“Gunung mengingat kemarahan.

Gunung mengingat ketakutan.

Gunung mengingat janji yang dilanggar.

Gunung mengingat nama-nama yang dihapus dari sejarah.”

Ia menatap batu itu.

“Dan gunung mengingat setiap langkah orang yang datang kepadanya bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk mencari dirinya sendiri.”

Aku merasakan dadaku berat.

Sebuah kesadaran muncul perlahan, “manusia takut kepada gunung karena manusia takut kepada dirinya sendiri”.

Kami duduk lama tanpa bicara.

Tidak ada suara lain selain napas gunung dan napas kami yang lebih pendek, lebih cepat, lebih rapuh.

Di tengah keheningan itu, sebuah pikiran menghantamku pelan, “manusia hari ini tidak pernah benar-benar tidur”.

Kita tidur dengan lampu menyala,

dengan suara mesin,

dengan kegelisahan yang menunggu di pagi hari.

Gunung tidur dengan bumi sebagai selimutnya,

dengan waktu sebagai bantalnya,

dengan kesunyian sebagai ibunya.

Dan di situlah perbedaan besar itu terlihat, “gunung tidur untuk menjaga dunia. manusia tidak tidur karena takut dunia tidak menjaganya”.

Ketika aku berdiri untuk melanjutkan perjalanan, lelaki itu berkata, “Jika suatu hari kau merasa tidak bisa tidur, ingatlah gunung ini.”

Aku menoleh.

“Apa yang harus kuingat?”

Ia tersenyum, senyum seseorang yang telah menghabiskan hidupnya di dekat sesuatu yang lebih tua dari sejarah.

“Ingat bahwa dunia tidak pernah membenci manusia. Yang membenci manusia adalah rasa takut manusia sendiri.”

Ia menambahkan,“Dan jika kau ingin mendengar suara dunia tanpa kebisingan manusia,

datanglah ke gunung yang tidur. Ia akan mengajarimu cara bernapas kembali.”

Aku menuruni lereng perlahan.

Batu itu masih terasa di telapak tanganku hangat, hidup, seperti punggung seseorang yang dipercaya untuk bersandar.

Dan dalam perjalanan panjang itu, aku memahami sesuatu yang akan kubawa sepanjang hidupku, “Gunung yang tidur lebih bijak daripada manusia yang tidak pernah terbangun”.

SUNGAI YANG MEMBAWA BAYANGAN MANUSIA

Di setiap kebudayaan tua sungai bukan sekadar air yang mengalir.

Ia adalah jalan pulang jiwa, tempat roh manusia dibimbing kembali ke asalnya setelah tubuh selesai digunakan.

Namun hari ini, sungai berubah menjadi tempat manusia membuang apa yang tidak ingin ia lihat lagi; sampah, cairan pabrik, limbah kota, dan kadang-kadang ingatan tentang dirinya sendiri.

Dan karena itulah aku datang ke sungai itu.

Sungai yang katanya “masih hidup.”

Bukan karena airnya jernih,

bukan karena belum tersentuh kota,

melainkan karena orang-orang tua di desa berkata, “Sungai ini masih bisa memantulkan wajah manusia yang sebenarnya.”

Aku tidak tahu apa maksud mereka.

Tetapi setelah perjalanan panjang ke batu, gunung, dan hutan, aku tahu bahwa dunia tidak pernah berbicara dengan cara yang mudah.

Sungai itu mengalir tenang di antara dua tebing rendah, airnya hijau kebiruan, seperti mata seseorang yang menyimpan rahasia terlalu banyak.

Batu-batu besar berdiri di tepian, sebagian tertutup lumut tebal berwarna zamrud.

Di atasnya, burung-burung kecil melompat tanpa takut, seolah batu dan burung berbagi bahasa yang sama.

Aku duduk di tepi sungai,

meletakkan telapak tanganku di permukaan air.

Air itu dingin, dingin yang bukan sekedar suhu, tetapi dingin yang membawa usia.

Dan tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya, “air sungai itu bergetar”.

Getaran kecil, halus, tetapi jelas.

Seolah sungai sedang mencoba berbicara.

Aku menutup mata.

Arus air terdengar seperti bisikan yang terputus-putus.

Kemudian, perlahan, suara itu menjadi lebih jelas.

“Manusia datang dari air,” katanya.

“Dan manusia lupa bahwa air tetap tinggal di dalam darahnya.”

Aku membuka mata.

Tidak ada siapa-siapa.

Hanya suara sungai yang mengalir seperti waktu yang tidak pernah berhenti bekerja.

Seorang perempuan tua datang dari arah hulu.

Ia membawa keranjang rotan berisi daun-daun obat.

Ia melihatku, lalu duduk tanpa bicara.

Setelah beberapa lama, ia berkata, “Sungai ini dulu tempat ibu-ibu melahirkan.”

Aku menatapnya.

“Dan sekarang?”

Ia menghela napas panjang, napas seseorang yang melihat dunia berubah lebih cepat daripada ia sanggup menerimanya.

“Sekarang sungai jadi tempat orang kehilangan nama.”

Aku tak paham.

Ia menyentuh air dengan ujung jarinya.

“Kalau dulu orang datang ke sungai untuk menemukan hidup,sekarang orang datang ke sungai untuk melupakan hidup.”

Ia menatapku.

“Kau datang untuk menemukan atau melupakan?”

Pertanyaan itu menghantam dadaku seperti batu.

Aku ingin menjawab,

tapi sungai berbicara lebih dulu.

Arusnya tiba-tiba berubah lebih cepat,

lebih dalam,

lebih tegas

seperti seseorang yang akhirnya memutuskan untuk mengakui sesuatu yang ditahannya lama sekali.

Dan air itu membawa bayangan, bayanganku sendiri

tetapi bukan bayangan seperti kaca.

Bayangan itu penuh retakan.

Seperti seseorang yang wajahnya pecah menjadi kepingan-kepingan kecil.

Aku menahan napas.

Sungai itu berkata, “Manusia tidak pernah melihat dirinya dengan utuh.

Karena manusia hidup dengan banyak wajah yang tidak pernah ia akui.”

Perempuan tua itu bangkit.

“Sudah cukup,” katanya.

“Sungai ini hanya menunjukkan sejauh yang bisa kau terima.”

Aku menatap sungai itu.

Bayanganku kembali seperti semula,

tetapi aku tahu sesuatu telah bergeser di dalam diriku.

Ia memanggilku.

“Kalau kau ingin benar-benar mendengar suara sungai,” katanya,

“datanglah malam hari.”

Aku mengangguk.

Dan malam itu, aku kembali.

Bulan menggantung rendah.

Air sungai memantulkan cahaya peraknya, membuat seluruh permukaan tampak seperti lembaran kaca berusia seribu tahun.

Aku duduk di tempat yang sama.

Perempuan tua itu tidak datang.

Tidak ada burung.

Tidak ada serangga.

Hanya aku dan sungai.

Dan ketika aku menunduk,

aku melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku, “bayangan diriku… bergerak sendiri”.

Ia tidak mengikuti gerakanku.

Ia tidak menunggu aku menoleh.

Ia berdiri tegak seperti seseorang yang telah menahanku terlalu lama.

Dan kemudian, dengan suara yang bukan berasal dari tenggorokannya, karena ia tidak punya tenggorokan bayangan itu berkata, “Kau tidak takut padaku. Kau takut pada apa yang bisa kukatakan tentang dirimu.”

Air sungai memantul keras,

dan seluruh permukaan berubah menjadi gambar-gambar yang muncul dan hilang seperti mimpi buruk;

masa kecilku,

ketakutanku,

kesalahanku,

orang-orang yang pernah kutinggalkan,

dan diriku sendiri yang berulang kali mencoba melarikan diri.

Bayangan itu menatapku.

“Manusia mencari gunung untuk meminta kekuatan.

Mencari hutan untuk meminta ketenangan.

Mencari batu untuk meminta jawaban.”

Ia mendekat.

Suaranya menjadi lebih tenang, lebih lambat, lebih menguasai.

“Tapi semua itu tidak berarti apa-apa

kalau manusia tidak berani melihat dirinya sendiri.”

Aku menggenggam tanah untuk menahan tubuhku.

Bayangan itu berkata,“Sungai ini membawa semua yang dibuang manusia.

Termasuk diri mereka sendiri.”

Aku menutup mata.

Dan ketika kubuka kembali, bayanganku telah menyatu kembali dengan arus.

Sungai kembali tenang.

Seolah apa pun yang terjadi barusan adalah pengakuan yang hanya dimengerti oleh air.

Saat aku meninggalkan sungai itu, aku tahu satu hal;

Gunung mengajariku tentang kekuatan.

Hutan mengajariku tentang napas.

Batu mengajariku tentang ingatan.

Tetapi sungai mengajariku tentang kejujuran.

Dan tidak ada yang lebih menakutkan bagi manusia

selain kejujuran kepada dirinya sendiri.

SUARA YANG TAK TERTULIS DI TULANG MANUSIA

Ada keyakinan tua dari pegunungan Lampung Sumatra bahwa manusia tidak hanya memiliki darah dan daging, tetapi juga suara yang bersemayam di tulang. Suara yang hanya terdengar ketika seseorang berhenti melawan dirinya sendiri. Orang-orang tua menyebutnya suaru, suara yang tidak pernah muncul dari mulut, tetapi dari ingatan yang disimpan dalam tubuh.

Aku tidak pernah percaya itu.

Sampai suatu malam, di sebuah desa kecil di kaki gunung yang bahkan tidak tercantum di peta, aku mendengar suaraku sendiri, bukan dengan telinga, tetapi dengan sumsum tulangku.

Hari itu aku bertemu seorang perempuan tua yang dikenal penduduk sebagai “penjaga tulang.”

Ia bukan dukun.

Bukan tabib.

Bukan peramal.

Ia hanya seseorang yang satu-satunya kemampuan hidupnya adalah mendengarkan manusia seperti mendengarkan batu.

Ketika aku datang, ia menatapku lama, tanpa senyum dan tanpa rasa ingin tahu.

“Aku tidak bisa mengajarimu apa-apa,” katanya datar.

“Hanya tubuhmu sendiri yang bisa melakukan itu.”

Ia duduk di kursi bambu, menghadap jendela yang terbuka.

Angin masuk perlahan, membawa aroma kayu basah dan dedaunan tua.

“Duduk,” katanya.

Aku duduk di lantai tanah.

Tidak ada karpet.

Tidak ada tikar.

Hanya tanah yang hangat seperti dada seseorang yang baru saja bangun dari tidur yang berat.

“Manusia adalah arsip,” katanya tiba-tiba.

Aku menatapnya bingung.

Ia mengetuk dadanya pelan.

“Di sini tersimpan hal-hal yang bahkan pikiran tidak sanggup mengingat.”

Ia mengetuk tulangnya.

“Dan di sini tersimpan suara-suara yang tidak pernah keluar karena manusia terlalu sibuk mendengarkan dunia.”

Aku ingin bertanya, tapi suaranya lebih cepat dari pikiranku.

“Dunia terlalu bising.

Tubuh manusia terlalu sunyi.”

Ia mendekat, menyentuh pergelangan tanganku.

Sentuhan itu ringan, tetapi terasa seperti seseorang mengetuk pintu kenangan yang tidak pernah kuberi izin untuk dibuka.

“Coba dengar tulangmu,” katanya.

Aku menelan ludah.

“Aku tidak bisa.”

Ia tertawa kecil, tawa seperti seseorang yang sudah tahu jawaban buruk itu sebelum mendengarnya.

“Itu masalahnya.

Manusia lupa bahwa ia dulu makhluk yang mendengar dunia bukan dengan telinga, tetapi dengan seluruh tubuhnya.”

Ia mengambil sebuah batu kecil dari kantong kainnya, batu bulat, halus, warnanya abu pucat seperti bulan sebelum hujan.

“Ini batu tua,” katanya.

“Lebih tua dari kata.

Lebih tua dari sejarah.”

Ia meletakkan batu itu di telapak tanganku.

“Aku ingin tubuhmu berbicara dengan tubuh batu ini.”

Aku memejamkan mata.

Awalnya aku merasakan dingin.

Kemudian dingin itu berubah menjadi sesuatu yang lain; getaran kecil, lembut, ritmis.

Lalu, seperti tirai tebal yang tersibak perlahan, aku mendengar sesuatu;

bukan suara batu

bukan suara perempuan tua itu

bukan suara pikiranku sendiri

melainkan suara yang datang dari dalam tubuhku.

Suara itu bukan kata-kata.

Ia lebih seperti aliran perasaan yang memiliki bentuk.

Perlahan, suara itu berbicara, "Engkau berjalan terlalu jauh dari dirimu."

Aku terkejut.

Nafasku tersendat.

Tulang-tulangku terasa berat, seolah seluruh tubuhku sedang mengingat sekaligus menyesali sesuatu.