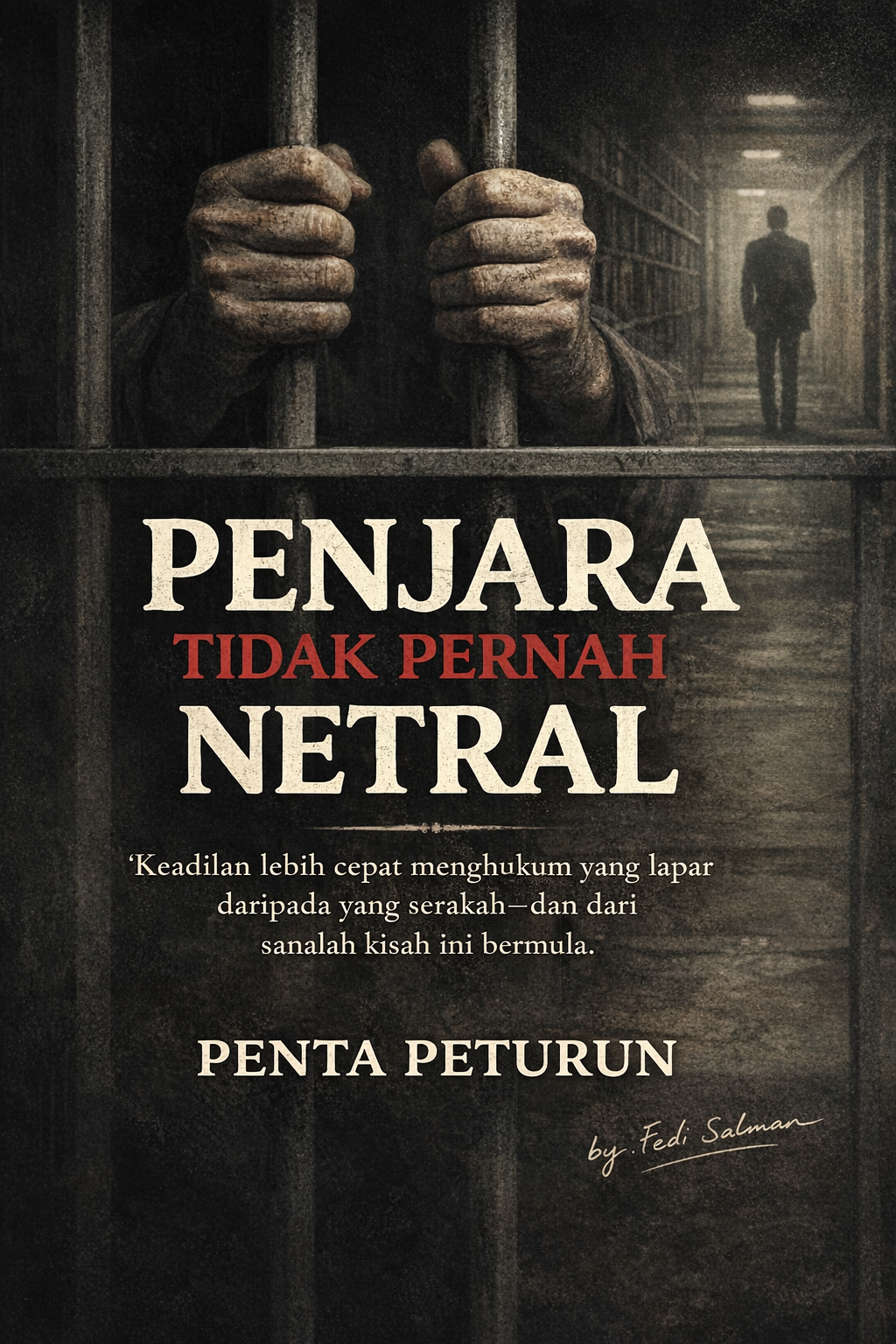

PENJARA TIDAK PERNAH NETRAL

PENJARA TIDAK PERNAH NETRAL

Penjara selalu mengaku bekerja atas nama hukum, tetapi jarang ditanya, hukum untuk siapa. Di balik jeruji yang penuh wajah-wajah kurus dan nama-nama kecil, kejahatan yang lahir dari meja rapat, anggaran negara, dan tanda tangan kebijakan sering berjalan pulang tanpa borgol. Di republik ini, keadilan lebih cepat menghukum yang lapar daripada yang serakah dan dari sanalah kisah ini bermula.

Tulisan ini tidak lahir dari kemarahan yang meledak-ledak, melainkan dari kelelahan yang terlalu lama dipendam. Kelelahan melihat hukum berdiri tegak di hadapan orang kecil, tetapi membungkuk sopan di depan kekuasaan. Kelelahan menyaksikan penjara penuh oleh mereka yang gagal menawar hidup, sementara kejahatan yang lahir dari meja rapat dan kebijakan negara sering berjalan pulang dengan jas rapi dan senyum aman.

Di republik ini, hukum sering dipuja sebagai panglima, tetapi jarang diperiksa sebagai alat. Ia disebut adil karena tertulis, bukan karena bekerja setara. Ia disebut tegas karena menghukum, bukan karena berani memilih sasaran yang benar. Maka penjara menjadi tempat yang rajin menampung kemiskinan, sementara kejahatan yang lebih besar "yang merampok masa depan banyak orang" terlindungi oleh prosedur, waktu, dan kekuasaan.

Tulisan ini tidak bermaksud mengumbar kebencian pada individu, tetapi menguliti sistem. Sebab masalahnya bukan semata orang jahat, melainkan tatanan yang membuat kejahatan tertentu sulit disentuh dan kejahatan lain terlalu mudah dihukum. Di sinilah hukum kehilangan wajah manusianya dan berubah menjadi mesin: dingin, selektif, dan patuh pada arah kekuasaan.

Melalui kisah Buyung, Bram, Rizal, Bahlil, dan Jiun, pembaca diajak melihat bagaimana keadilan tidak pernah hadir dalam ruang hampa. Ia selalu melewati jalur sosial, ekonomi, dan politik. Ia dipercepat oleh kemiskinan, diperlambat oleh kekuasaan. Ia tajam ke bawah, tumpul ke atas bukan karena takdir, melainkan karena pilihan-pilihan yang dibuat dan dibiarkan.

Gaya tulisan ini memilih jalan narasi, bukan untuk mengaburkan fakta, tetapi justru untuk menghidupkannya. Sebab bagi rakyat, ketidakadilan tidak hadir sebagai teori, melainkan sebagai peristiwa sehari-hari: penahanan yang tergesa, sidang yang singkat, vonis yang berat, dan hidup yang tiba-tiba runtuh. Sementara di sisi lain, ketidakadilan tampil sebagai penundaan yang elegan, klarifikasi yang tak berujung, dan proses yang selalu “sedang berjalan”.

Jika ada keberpihakan dalam tulisan ini, keberpihakan itu jelas; pada keadilan yang bekerja setara, pada hukum yang berani menengadah, dan pada manusia yang terlalu sering dikalahkan oleh sistem yang mengaku netral. Tulisan ini tidak menawarkan akhir yang manis, karena republik ini belum sampai ke sana. Yang ditawarkan hanyalah retakan tempat cahaya mungkin masuk, jika kita cukup jujur untuk mengakuinya.

Dan jika suatu hari penjara benar-benar diisi oleh mereka yang merampok negara melalui kekuasaan, bukan oleh mereka yang sekadar gagal bertahan hidup, maka tulisan ini boleh dianggap usang. Tetapi selama jeruji lebih akrab dengan orang miskin daripada dengan pelaku kejahatan besar, kisah ini akan tetap perlu ditulis dan dibaca.

GERBANG BESI DAN KERTAS PUTIH

Pagi itu, gerbang besi penjara berdiri seperti mulut tua yang tak pernah kenyang. Ia menganga bukan karena lapar, melainkan karena kebiasaan. Kebiasaan adalah hukum kedua setelah undang-undang. Ia bekerja tanpa perlu tanda tangan pejabat, tanpa rapat, tanpa pidato.

Di depan mulut besi itu, seorang lelaki kurus menunduk. Bajunya rapi sebisanya rapi versi orang yang hidupnya tak pernah benar-benar rapi. Namanya bisa siapa saja. Di republik yang menyukai statistik, ia adalah “angka” yang sudah siap dipindahkan dari rumah sempit ke kamar sempit lain yang dijaga tembok. Di sampingnya berdiri ibunya, perempuan yang kulit tangannya retak seperti tanah kemarau. Retak bukan karena usia semata, tetapi karena hari-hari yang selalu memeras. Ia tak menangis. Tangis adalah kemewahan; ia butuh suaranya tetap utuh untuk tawar-menawar dengan hidup.

“Berapa lama?” tanya ibu itu, bukan kepada sipir, melainkan kepada udara. Udara tak menjawab, seperti negara yang kadang sibuk menjawab hal-hal yang tak ditanya.

Sipir menyebut angka. Angka itu meluncur tenang, seolah lamanya hidup manusia hanya persoalan hitung-hitungan. Lelaki kurus itu mengangguk seperti orang yang menerima takdir, padahal sesungguhnya ia menerima sistem. Ia masuk karena sepotong pelanggaran yang nilainya tidak cukup untuk membeli sepatu pejabat. Di ruang tunggu yang pengap, ada poster besar bergambar patung lelaki memegang dagu muka pemikir yang selalu dipakai untuk membenarkan kekuasaan. Di bawah gambar itu, kalimat tebal; JIKA KEADILAN ADA, PENJARA AKAN DIISI OLEH POLITISI, BUKAN ORANG MISKIN.

Ibunya menatap poster itu lama, seperti menatap doa yang sulit diucapkan. Di republik ini, doa sering dibaca di podium, tetapi jarang tiba di meja makan. Di sisi lain kota, di gedung berpendingin yang dinginnya dibuat untuk menenangkan rasa bersalah, seorang pejabat sedang rapat. Ia memakai jas yang warnanya selalu tampak bersih, seolah kain dapat memutihkan keputusan. Di meja, berkas-berkas menumpuk; proyek, pengadaan, anggaran. Kata-kata seperti “efisiensi” dan “kepentingan nasional” berseliweran. Kata-kata itu, jika dijahit dengan benar, bisa menjadi selimut untuk menutup apa saja.

Pejabat itu tersenyum ketika seseorang menyebut “risiko hukum.” Ia tersenyum bukan karena tak takut penjara, tetapi karena ia paham penjara memiliki pagar yang bekerja seperti seleksi alam yang lemah lebih cepat masuk. “Tenang,” katanya. “Semua sudah sesuai prosedur.”

Prosedur. Kata yang paling sering dipakai untuk mengubah pencurian menjadi administrasi.

Di halaman penjara, seorang pengacara muda menunggu giliran. Ia baru beberapa bulan bekerja pada lembaga bantuan hukum. Matanya belum lelah sepenuhnya, namun pundaknya sudah belajar membungkuk di hadapan berkas. Ia memandang lelaki kurus tadi. Ia tahu cerita itu. Cerita yang sama berulang, hanya tokoh dan tanggalnya berganti.

Lelaki kurus itu dituduh mencuri. Ia mencuri karena perut tak bisa membaca pasal-pasal. Perut hanya mengenal lapar. Pengacara muda itu membuka map;kronologi, saksi, bukti. Bukti dalam kasus kecil selalu cepat. Saksi selalu ada. Kamera selalu bekerja. Dan proses selalu bergerak lincah. Dalam kasus besar, kamera sering rusak, saksi sering lupa, dan proses sering tersedak. Seperti kereta yang berhenti tepat ketika akan memasuki wilayah orang penting.

Pengacara muda itu pernah membaca teori di kampus, di buku, di seminar. Mereka menyebutnya selective enforcement. Penegakan hukum selektif. Ia terdengar akademik, namun wujudnya sangat sederhana. Siapa yang tak punya uang, tak punya waktu, tak punya jaringan. Ia punya peluang lebih besar untuk menjadi “contoh.”

Negara menyukai contoh. Contoh membuat orang takut. Takut membuat orang patuh. Patuh membuat tatanan tampak stabil. Dan stabilitas selalu menjadi alasan paling laku dijual. Ia menutup map, lalu menatap poster Machiavelli itu. Poster itu seperti pisau yang tak diarahkan ke leher orang miskin, tetapi ke leher nurani negara. Ia bertanya pada dirinya sendiri; Jika keadilan ada, mengapa ia tampak selalu terlambat datang ke rumah-rumah yang lantainya tanah?

Di luar, sirene mobil dinas melintas, membelah jalan seperti membelah akal sehat. Di kaca mobil, wajah pejabat itu tampak sebentar wajah yang tidak pernah menyentuh palu hakim, karena palu selalu jatuh lebih mudah di kepala yang tak punya helm kekuasaan. Malam harinya, ibu lelaki kurus itu pulang. Rumahnya sempit, lampunya kuning, dan dindingnya menyimpan bau masakan sederhana. Ia duduk di lantai. Di pangkuannya, selembar kertas putih; surat putusan. Kertas putih itu lebih berat dari batu. Batu bisa dilempar. Kertas putih bisa mengikat.

Di televisi tetangga, seorang politisi berpidato tentang “pemberantasan korupsi” dan “keadilan sosial.” Kata-katanya mengalir seperti air, tetapi air itu tidak pernah masuk ke sumur rumah ibu itu. Ibu itu memejamkan mata. Ia tidak paham teori. Ia tidak paham kriminologi. Ia hanya paham satu hal, anaknya masuk penjara bukan karena ia paling jahat di negeri ini, tetapi karena ia paling mudah dijadikan tersangka.

Dan di situlah, di lantai tanah itu, kalimat di poster tadi berubah dari slogan menjadi kenyataan yang memalukan. Keadilan "jika benar ada" mungkin sedang tersesat. Atau mungkin ia tahu jalan, tetapi memilih melewati rumah-rumah besar lebih dulu, sebab di sana pintunya lebar dan jamuan kopinya hangat.

RANTAI PROSES, RANTAI NASIB

Di republik ini, proses hukum seperti rantai produksi. Dari patroli ke penangkapan, dari penahanan ke tuntutan, dari tuntutan ke vonis. Tetapi rantai itu tidak memproses semua orang dengan beban yang sama. Ia memproses yang lemah lebih cepat, sebab yang lemah tidak punya alat untuk memperlambat mesin.

Orang miskin tidak hanya kekurangan uang. Ia kekurangan waktu. Ia tak punya kemewahan untuk menunda sidang, membayar ahli, atau memanggil saksi yang jauh. Ia hidup di kalender harian; makan hari ini, sewa besok. Sementara itu, kejahatan elite sering hidup di kalender tahunan; proyek lima tahun, perizinan sepuluh tahun, keuntungan turun-temurun. Ia punya jarak. Dan jarak adalah perlindungan terbaik.

Hukum, kata buku, berlaku untuk semua. Tetapi “berlaku” berbeda dengan “menjangkau.” Jangkauan bergantung pada jaringan, biaya, dan keberanian institusi. Dan institusi sering lebih berani pada yang tidak bisa melawan.

BUYUNG: HUKUM SEBAGAI PEKERJAAN YANG MELELAHKAN

Buyung tidak pernah bercita-cita menjadi pahlawan. Ia hanya ingin hukum bekerja seperti janji di buku-buku kuliahnya dulu "lurus, masuk akal, dan tidak pilih kasih". Tetapi setelah bertahun-tahun di lembaga bantuan hukum, ia paham. Hukum adalah pekerjaan yang paling melelahkan bukan karena banyaknya pasal, melainkan karena jauhnya jarak antara pasal dan kenyataan.

Pagi itu Buyung duduk di bangku kayu yang dinginnya merambat ke tulang. Di depannya, Jiun "kepala keluarga yang namanya jarang dicatat koran" menunduk. Jiun bukan penjahat profesional. Ia hanya laki-laki yang gagal menawar harga hidup. “Ceritakan lagi dari awal,” kata Buyung. Jiun mengulang. Selalu sama. Selalu sederhana. Terlalu sederhana untuk negara yang gemar kerumitan. Ada hutang. Ada anak sakit. Ada keputusan bodoh yang diambil dalam satu malam panjang. Lalu polisi. Lalu penjara.

Buyung mencatat, meski ia tahu catatan itu sering kalah oleh kebiasaan. Di rak kantornya, berkas-berkas orang seperti Jiun menumpuk. Mereka adalah arsip kegagalan sistem yang tidak pernah diakui sebagai kegagalan. Buyung pernah mencoba menghitung bukan dengan angka, tetapi dengan ingatan, berapa banyak klien miskin yang ia bela, dan berapa banyak pejabat yang ia lihat duduk di kursi terdakwa. Perbandingan itu membuatnya sulit tidur. “Hukum,” gumamnya suatu malam, “lebih rajin menghukum yang lapar daripada yang serakah.”

BRAM: SIPIR TUA DAN WAKTU YANG TAK PERNAH NETRAL

Bram sudah tiga puluh tahun menjadi sipir. Rambutnya memutih bukan karena usia semata, tetapi karena terlalu sering menyaksikan waktu berhenti bagi orang-orang tertentu. Ia hafal wajah-wajah penghuni lapas. Buruh, petani, pedagang kecil, sopir. Wajah mereka punya kesamaan mata yang belajar menerima sebelum bertanya.

“Penjara ini,” kata Bram pada Buyung suatu sore, “bukan cermin kejahatan. Ia cermin siapa yang kalah cepat.” Bram pernah melihat politisi masuk lapas. Pernah. Tetapi jarang. Dan jika masuk, langkah mereka berbeda. Mereka datang dengan pengacara, dengan map tebal, dengan aura bahwa ini hanya persinggahan, bukan alamat.

Orang seperti Jiun datang tanpa apa-apa. Bahkan harapan pun sering tertinggal di luar gerbang. Sebagai sipir, Bram tahu satu hal yang tidak tertulis di undang-undang, "perlakuan". Penjara adalah satu tempat, tetapi pengalamannya berlapis-lapis. Ada sel yang sempit, ada ruang yang longgar. Ada makanan yang sekadar mengenyangkan, ada yang bisa dipilih. Bram tidak menyukai kenyataan itu, tetapi ia juga tahu, menolak kenyataan tanpa kuasa hanya akan membuat seseorang cepat tua.

RIZAL: AUDIT SEBAGAI BUKTI YANG TAK PERNAH SELESAI

Rizal adalah auditor forensik. Pekerjaannya mengurai angka seperti dokter mengurai luka, pelan, teliti, dan sering berhadapan dengan bau busuk yang disembunyikan parfum administrasi. Di mejanya, laporan-laporan proyek besar tergeletak. Angkanya rapi. Terlalu rapi. Rizal belajar mencurigai kerapian. Dalam keuangan publik, kerapian sering menandai kerja yang sudah “dibersihkan”. Ia menemukan jejak; penggelembungan, konflik kepentingan, aliran dana yang berputar-putar sebelum kembali ke kantong yang sama. Secara ilmiah, bukti itu kuat. Secara politik, bukti itu berbahaya.

Ketika Rizal menyerahkan laporan, ia tahu nasibnya. Laporan itu akan diuji bukan hanya oleh hukum, tetapi oleh kekuatan. Dan kekuatan jarang kalah oleh logika. “Bukti tidak pernah cukup,” kata seorang kolega. “Yang cukup itu keberanian institusi.” Rizal mengerti. Ia juga mengerti mengapa kasus-kasus seperti ini sering mati pelan-pelan bukan karena kurang bukti, tetapi karena terlalu banyak nama.

BAHLIL: POLITIK SEBAGAI SENI MENUNDA

Bahlil menyebut dirinya realis. Ia tidak menyukai kata “idealis”, karena baginya idealisme adalah kemewahan orang yang tidak pernah mengelola kekuasaan. Di ruang rapat, Bahlil berbicara tentang stabilitas, tentang investasi, tentang kepercayaan pasar. Ia tahu cara mengubah kepentingan menjadi kalimat panjang yang terdengar nasional.

Ketika laporan Rizal sampai ke mejanya, Bahlil tidak marah. Ia tersenyum kecil. “Kita pelajari,” katanya. Kata itu "pelajari" adalah alat politik paling ampuh. Ia bisa berarti apa saja, termasuk menunggu lupa. Bahlil tidak merasa bersalah. Dalam kepalanya, keputusan-keputusan itu adalah kompromi. Dan kompromi, katanya pada dirinya sendiri, adalah napas demokrasi. Ia tidak pernah mengunjungi penjara. Tidak perlu. Penjara adalah urusan lain, urusan bawah. Politik bekerja di lantai atas, jauh dari bau keringat dan nasi dingin.

JIUN: KELUARGA SEBAGAI DATA YANG TAK DICATAT

Di rumah kecil Jiun, istrinya menghitung uang receh. Anak-anaknya belajar menahan tanya. Mereka adalah statistik yang tidak pernah masuk laporan tahunan. Ketika Jiun dipenjara, keluarga itu tidak hanya kehilangan kepala keluarga. Mereka kehilangan status, status sebagai orang biasa yang tak perlu dicurigai.

Tetangga mulai berbisik. Sekolah mulai bertanya. Dunia mengecil. Jiun menulis surat dari dalam. Tulisan tangannya jelek, tetapi maksudnya jelas: aku tidak kuat, tapi aku bertahan. Di lapas, Jiun bertemu banyak orang seperti dirinya. Mereka membentuk persaudaraan tanpa organisasi, solidaritas tanpa manifesto. Mereka tahu. Tidak ada yang akan menulis sejarah tentang mereka.

PERTEMUAN GARIS-GARIS NASIB

Buyung, Bram, Rizal, Bahlil, dan Jiun hidup di republik yang sama, tetapi di lintasan berbeda. Mereka tidak duduk di meja yang sama, tetapi keputusan satu orang mengatur hidup yang lain. Buyung berjuang di ruang sidang kecil. Bram menjaga gerbang. Rizal menulis laporan. Bahlil menunda. Jiun menjalani hukuman.

Di antara mereka, keadilan bergerak lambat, sering tersesat, kadang berhenti. Dan di dinding penjara, poster itu masih tergantung. Kalimatnya tidak berubah. Yang berubah hanyalah jumlah orang yang memahaminya.

JIKA KEADILAN ADA

Jika keadilan ada, ia tidak akan puas menghukum yang mudah.

Jika keadilan ada, ia akan berani membongkar yang rumit.

Jika keadilan ada, penjara bukan lagi alamat orang miskin, melainkan ruang pertanggungjawaban bagi mereka yang mengambil keputusan atas nama banyak orang.

Tetapi selama hukum lebih cepat pada yang lapar daripada yang serakah, selama proses lebih tajam ke bawah daripada ke atas, poster itu akan tetap relevan sebagai tuduhan yang belum terjawab.

RIZAL MEMBUKA MAP YANG TAK BOLEH DIBUKA

Rizal tahu persis detik ketika ia melangkah melewati batas aman. Batas itu tidak ditandai garis kuning, tidak ada sirene. Ia hanya berupa keputusan sunyi. Menyerahkan laporan audit langsung ke kejaksaan, bukan melalui jalur birokrasi yang biasa.

Di dalam map cokelat itu, angka-angka berbicara tanpa emosi. Tetapi justru karena tanpa emosi, ia kejam. Ada proyek infrastruktur, ada pengadaan, ada nama-nama perusahaan cangkang, ada aliran dana yang berputar seperti ular memakan ekornya. Dan di ujung ekor itu, nama Bahlil muncul tidak sendiri, tetapi cukup jelas untuk membuat ruangan mendadak terasa sempit.

Seorang jaksa membaca cepat, lalu berhenti. Ia mengangkat kepala. “Ini besar,” katanya. Rizal mengangguk. “Besar untuk negara. Kecil untuk mereka yang sudah terbiasa.” Jaksa itu menutup map. Di luar, jam dinding berdetak seperti palu kecil yang memukul kesabaran. “Kami akan tindak lanjuti,” katanya, kalimat yang sama yang pernah didengar Rizal bertahun-tahun lalu. Namun kali ini ada perbedaan kecil, map itu tidak dikembalikan.

BUYUNG MENJAHIT PERKARA DENGAN BENANG TIPIS

Buyung menerima kabar itu lewat pesan singkat yang pendeknya seperti napas orang yang menahan tangis, laporan audit masuk. Ia tidak bersorak. Ia tahu, masuk belum tentu bergerak. Di ruang kerjanya, Buyung menumpuk dua berkas; satu tentang Jiun, satu tentang perkara besar yang baru mulai berdenyut. Ia menyadari satu hal yang jarang diucapkan: hukum sering berjalan lebih cepat jika ia dipaksa berjalan bersama.

Ia menyusun strategi bukan untuk menang "kata menang terlalu besar" tetapi untuk mempermalukan ketimpangan. Ia ajukan permohonan praperadilan untuk Jiun, bukan karena yakin dikabulkan, tetapi untuk menaruh cermin di depan pengadilan, betapa cepatnya proses kecil, betapa lambatnya proses besar.

Dalam sidang, Buyung bicara pelan. “Yang Mulia,” katanya, “klien kami ditahan dalam hitungan hari untuk delik bernilai kecil. Sementara perkara dengan potensi kerugian negara yang jauh lebih besar membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sekadar dipastikan hidup. Apakah kecepatan hukum ditentukan oleh nilai kejahatan, atau oleh nilai terdakwa?” Ruangan sunyi. Sunyi bukan tanda setuju, tetapi tanda semua orang paham pertanyaannya berbahaya.

BRAM DI PERSIMPANGAN MORAL

Bram mendengar kabar tentang penyelidikan itu dari radio kecil di pos jaga. Ia mematikan radio, lalu menatap gerbang besi yang sudah dikenalnya seperti punggung tangannya sendiri. Hari itu, seorang tahanan baru datang seorang pejabat menengah, bukan Bahlil, tetapi cukup dekat untuk membuat lapas berbisik. Langkah pejabat itu ragu, matanya sibuk mencari tanda-tanda perlakuan khusus. Bram berdiri tegak. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasakan sesuatu yang mendekati keadilan bukan karena orang itu masuk, tetapi karena orang itu gugup.

Namun malamnya, Bram dipanggil atasannya. “Jaga baik-baik,” kata atasan itu. “Ini sensitif.” Kata sensitif bagi Bram berarti satu hal, ada mata yang mengawasi. Ada telepon yang bisa berdering kapan saja. Bram pulang dengan kepala berat. Ia duduk lama di dapur, menatap foto lama anaknya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia akan menjadi saksi bisu? Sampai kapan ia akan menyebut netralitas sebagai kewajiban, padahal netralitas sering kali hanya nama lain dari ketakutan?

BAHLIL DAN SENI BERTAHAN

Bahlil merasakan perubahan bahkan sebelum surat resmi tiba. Teleponnya lebih sering sunyi. Senyum di ruang rapat menjadi kaku. Orang-orang mulai bicara dengan kalimat lengkap tanda mereka berhati-hati. Ia memanggil penasihat hukumnya. “Ini bisa dibelokkan?” tanyanya. “Bisa ditunda,” jawab penasihat itu. “Belok itu mahal. Tunda lebih elegan.” Bahlil mengangguk. Ia terbiasa menunda badai. Tetapi kali ini, badai tidak datang sendirian. Media mulai mencium bau. Lembaga swadaya masyarakat mulai menyalakan lampu.

Dalam pidatonya, Bahlil bicara tentang asas praduga tak bersalah. Ia mengutip hukum, mengutip demokrasi. Semua sah. Semua benar. Dan semuanya terasa hampa bagi mereka yang menunggu keadilan seperti menunggu hujan di musim kering.

JIUN DAN WAKTU YANG BERGERAK TERBALIK

Di dalam sel, Jiun tidak tahu apa-apa tentang audit, tentang politik, tentang rapat tertutup. Ia hanya tahu kalender di dinding bergeser satu kotak lagi. Tetapi suatu siang, Bram menghampirinya. “Kamu dapat kabar?” tanya Bram. Jiun menggeleng. “Ada sidang praperadilan,” kata Bram. “Pengacaramu keras hari ini.”

Keras. Kata itu terdengar asing bagi Jiun. Tetapi malamnya, ia menulis surat kepada istrinya dengan tangan gemetar, "mungkin ada harapan". Harapan adalah kata yang berbahaya di penjara. Ia bisa menguatkan, bisa juga menghancurkan. Jiun memilih menguatkan.

SIDANG YANG MEMBELAH KOTA

Hari sidang itu, pengadilan penuh. Bukan oleh orang miskin yang jarang punya waktu, tetapi oleh kamera dan mikrofon. Ketika kejahatan menyentuh elite, tiba-tiba semua orang ingat jadwal.

Buyung berdiri, map tipis di tangannya. Rizal duduk di bangku saksi ahli. Ia bicara tentang metodologi, tentang jejak transaksi, tentang standar audit internasional. Bahasanya tenang. Terlalu tenang untuk dibantah dengan teriakan. Penasihat hukum pihak seberang menyerang kredibilitas, bukan data. Mereka menyebut motif, bukan metode. Hakim mendengarkan. Wajahnya datar. Datar adalah wajah paling berbahaya, ia bisa berarti adil, bisa juga berarti lelah. Di luar, orang-orang berdebat. Sebagian berkata: biarkan hukum bekerja. Sebagian lain bertanya, mengapa hukum baru bekerja sekarang?

KEPUTUSAN

Putusan praperadilan dibacakan singkat. Jiun dibebaskan dari penahanan karena cacat prosedur. Tidak ada tepuk tangan. Hanya napas yang terasa kembali ke paru-paru keluarga kecil itu. Pada hari yang sama, kejaksaan mengumumkan peningkatan status perkara besar. Nama Bahlil disebut bukan sebagai terdakwa, tetapi sebagai pihak yang dimintai keterangan.

Di republik ini, kata-kata seperti dimintai keterangan sering menjadi penyangga antara kebenaran dan penjara. Bahlil pulang dengan wajah pucat. Ia belum kalah. Ia tahu itu. Tetapi ia juga tahu, pintu yang selama ini tertutup rapat kini terbuka sedikit. Dan celah sekecil apa pun bisa membuat udara berubah.

TANPA KEMENANGAN PALSU

Tidak ada kemenangan besar. Tidak ada penjara penuh politisi. Tidak ada pesta keadilan. Yang ada hanyalah retakan di tembok yang selama ini tampak kokoh. Jiun pulang. Buyung melipat mapnya. Rizal kembali ke mejanya dengan beban baru. Bram tetap di pos jaga, tetapi langkahnya sedikit lebih tegak. Bahlil masih bebas, tetapi bebasnya tidak lagi sunyi.

Di dinding pengadilan, kalimat itu kembali terbaca, bukan sebagai slogan, melainkan sebagai tuntutan. Jika keadilan ada, ia harus berani naik ke atas, bukan hanya menekan ke bawah. Dan republik ini seperti biasa berdiri di antara harapan dan kebiasaan, menunggu siapa yang lebih keras suaranya.

PENUTUP

Tidak ada pesta di akhir cerita ini. Tidak ada penjara yang tiba-tiba penuh oleh politisi. Tidak ada keadilan yang turun dari langit membawa kelegaan massal. Yang ada hanyalah jeda "hening yang panjang" tempat kita terpaksa bertanya: mengapa semua ini terasa begitu biasa.

Di republik ini, ketidakadilan tidak selalu hadir sebagai kekerasan yang gaduh. Ia lebih sering datang sebagai rutinitas. Prosedur yang dijalankan tanpa empati, aturan yang diterapkan tanpa keberanian, dan penundaan yang disamarkan sebagai kehati-hatian. Ia hidup dalam kebiasaan dan kebiasaan adalah bentuk kekuasaan yang paling sulit digugat.

Orang-orang seperti Jiun akan selalu mudah ditemukan. Mereka ada di pasar, di sawah, di pabrik, di pinggir jalan. Mereka hidup terlalu dekat dengan kebutuhan, terlalu jauh dari perlindungan. Ketika mereka tersandung, hukum datang cepat, rapi, dan tegas. Negara hadir dengan seluruh aparatnya, seolah ingin membuktikan bahwa ia masih berfungsi.

Sebaliknya, pada kejahatan yang merugikan banyak orang yang lahir dari kebijakan, anggaran, dan keputusan negara sering memilih berjarak. Ia berbicara dengan bahasa halus, menimbang stabilitas, menjaga iklim, menghitung risiko. Hukum tetap disebut-sebut, tetapi langkahnya pelan, suaranya rendah, dan arah tujuannya kerap mengabur.

Buyung tidak menjadi pahlawan. Ia hanya seorang pengacara yang terus lelah, tetapi menolak berhenti. Bram tidak menjatuhkan sistem. Ia hanya seorang sipir tua yang akhirnya tahu bahwa netralitas sering kali berarti berpihak pada yang kuat. Rizal tidak menjungkirbalikkan kekuasaan. Ia hanya auditor yang memilih membuka laporan meski tahu akibatnya. Bahkan Bahlil pun tidak runtuh. Ia hanya goyah, sedikit, cukup untuk menunjukkan bahwa kekuasaan pun bisa merasa dingin.

Dan mungkin di situlah satu-satunya penghiburan yang bisa kita terima dengan jujur. Perubahan jarang datang sebagai kemenangan besar. Ia hadir sebagai retakan kecil, nyaris tak terlihat, tetapi cukup untuk membiarkan cahaya masuk jika kita mau menunduk dan memperhatikannya.

Tulisan ini tidak mengajak pembaca untuk percaya bahwa keadilan akan datang dengan sendirinya. Justru sebaliknya., Keadilan hanya mungkin ada jika ia terus dipaksa hadir, terus diingatkan, terus diperjuangkan, bahkan ketika hasilnya tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Sebab sejarah jarang digerakkan oleh mereka yang menang dengan cepat. Ia digerakkan oleh mereka yang kalah berkali-kali, tetapi menolak berhenti mencatat, menolak berhenti bersuara, menolak berhenti bertanya.

Jika suatu hari penjara benar-benar tidak lagi dipenuhi oleh orang-orang yang miskin daya tawar, jika hukum tidak lagi lebih cepat menghukum yang lapar daripada yang serakah, maka buku ini boleh dilupakan. Tetapi selama jeruji masih lebih akrab dengan orang kecil daripada dengan pelaku kejahatan besar, kisah ini akan tetap perlu dibaca bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai pengingat yang tidak nyaman.

Karena republik yang baik bukanlah republik yang bebas dari kesalahan, melainkan republik yang berani mengakui ke mana kesalahannya selalu diarahkan. Dan selama pengakuan itu belum sungguh-sungguh terjadi, keadilan akan tetap menjadi kata yang sering disebut, tetapi jarang benar-benar pulang.

— PENTA PETURUN—

Further Reading

ANY WAY THE WIND BLOWS

February 2026

LUKA YANG MENGERTI

February 2026